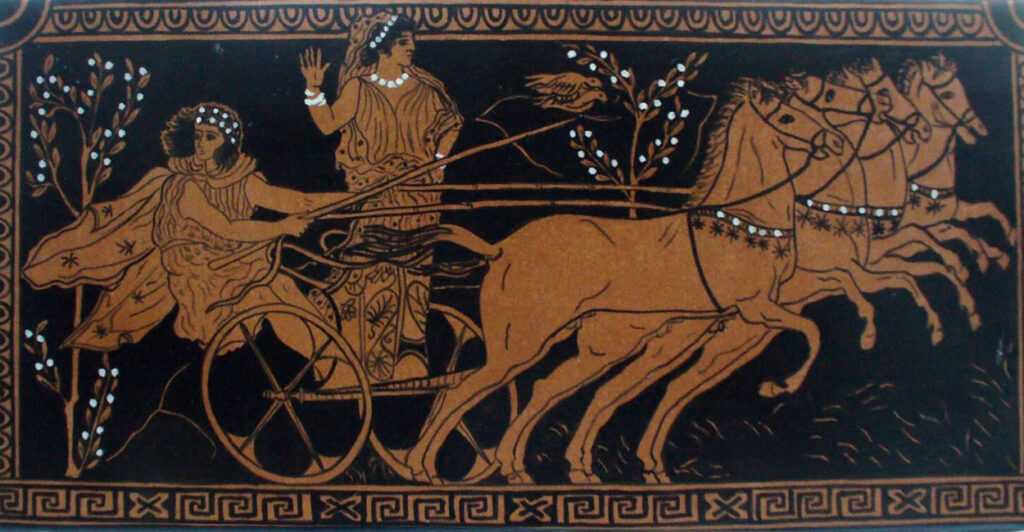

Davanti a Kaukana con Filisto di Siracusa, tra triremi delle Cicladi e la plastica dell’oro rosso

Giornalista dal 1971. Ha alternato la sua carriera di biochimico con quella della scrittura. Ha diretto per 14 anni “Videolevante”, una televisione pugliese. Ha tenuto corrispondenze dall’Italia e dall’estero per “Il Messaggero”, “Corriere della Sera”, “Quotidiano”, “La Gazzetta del Mezzogiorno” per la quale è editorialista. Con la casa editrice Scorpione, ha pubblicato “Fatti Così” e, con i Libri di Icaro, “Taranto - tra pistole e ciminiere, storia di una saga criminale”, scritto a due mani con il Procuratore Generale della Corte d’Assise di Taranto, Nicolangelo Ghizzardi. Per i “Quaderni” del Circolo Rosselli, ha pubblicato, con Vittorio Emiliani, Piergiovanni Guzzo e Roberto Conforti, “Dossier Archeologia” e, per il Touring club italiano, i “Musei del Sud”.