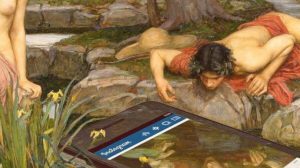

Il colpo da maestro del Capitale — più conseguenza “naturale” del dilatare la produzione in quantità e molteplicità di merci in nome del profitto, che non di una “strategia” — è che il consumo stesso diventa “prodotto del capitale”: non ci si sente esclusi socialmente perché non si è produttori o non si può comprare il necessario, ma per il non poter comprare. Il povero è colui che non si sente accettato come consumatore. Riferito a ogni bene, anche quelli culturali e/o artistici, non appena vengano trasformati in “eventi”. E qui interviene Giddens e la sua società “riflessiva”: la sua icona più superficiale è nell’eternare con i selfie ogni tratto banale dell’esistenza. Un Narciso che si guarda nell’acqua della fonte e si vede depositario di pensieri originali e irrinunciabili. E non è il ciarpame diffuso da Mediaset a plagiare le menti, ma che il cittadino consumatore ha scelto il televisore come sezione di partito

L’analisi di MASSIMO SCALIA

NON VARRÀ CERTO a far vincere le elezioni al Centro-sinistra, ma riflettere su quel che sta succedendo da alcuni … decenni può essere un utile passatempo, forse meglio dei cruciverba. Certo, se uno si impegna. E riconosce a priori che un leader progressista che in Italia assuma il “Green new deal” come la riforma delle riforme è come Nembo Kid, pardon, Superman. Un personaggio immaginario. Perché mai andare a colpire il Centro-destra nel punto in cui è più macroscopicamente scoperto? Magari rischiamo di perdere qualche “intellettuale” alla Calenda.

Di “disaccoppiamento” dell’Energia dall’Economia se ne è già parlato, azzardando l’ipotesi che la Politica si stia “disaccoppiando”, ohibò, dall’Economia. E il confronto astralmente minaccioso tra Usa e Cina per la visita di Nancy Pelosi a Taiwan sembra portare qualche punto a favore [leggi qui]. Sappiamo anche della grande trasformazione in corso da decenni, e lontana dall’essere completata, che porta dagli sferraglianti processi industriali al predominio di bit e software: dall’industrialismo all’informazionalismo. “The Rise of the Network Society. The Information Age”, così titolava un suo libro Manuel Castells nell’ormai lontano 1996.

Incalliti osservatori delle “strutture” della società — industria, produzione, economia — preferiamo quei sociologi che ad esse danno peso e tendiamo, invece, a mettere in secondo piano le modifiche socioculturali che sono associate alle grandi trasformazioni di quelle strutture. Anche perché questo tipo di riflessione tira di nuovo in ballo i sociologi, un pugno nello stomaco per chi li ritiene alla base trofica del sapere. Però, tra quei milioni sfornati dagli Atenei di tutto il mondo, insieme ad altri milioni di psicologi — ci aiuteranno sicuramente a organizzarci e a star meglio quando l’acqua si sarà innalzata a far velo sulle strade delle più grandi metropoli del mondo —, anche una statistica grifagna deve concedere qualche unità. Castells è stato già citato, tra poco toccherà a Giddens, ma partiamo da quello che è anche un po’ in odore di essere filosofo, Zygmunt Bauman. Che mi permetterò di utilizzare, anche se a colpi d’accetta, per una risposta all’interrogativo iniziale: che sta succedendo … da alcuni decenni?

A partire dalla fine dell’Ottocento si sviluppano le forme sociali organizzative che diventano, in non molto, i partiti di massa. Si tratta di difendere gli interessi di parti della società, di dare voce a chi non l’ha mai avuta, di realizzare i diritti dell’uomo e del cittadino, di arrivare a una legittimazione del potere come espressione del “popolo sovrano”. Parti della società, quindi anche la borghesia e i suoi alleati. La costituzione di questi blocchi sociopolitici richiama molto l’articolazione dei grandi settori industriali e per certi versi il loro modo di funzionare. L’alienazione nel lavoro si consuma in grandi comparti produttivi, che trovano in “Metropolis” un’allegoria distopica, in “Tempi moderni” il geniale sarcasmo di Chaplin. È il mondo delle fabbriche, delle macchine, dei camini industriali fumanti simbolo di benessere. Dell’automobile bene di massa. È la società moderna. Poi l’innovazione tecnologica, le sue applicazioni universali sgretolano lentamente i “blocchi” del mondo produttivo seguendo un percorso, che, nei suoi scompensi, è impensabile che sia rigidamente diretto da un “Grande Fratello”. In parallelo, la società “divorzia” a poco a poco dalle rappresentanze politiche che si era date: il blocco costituito dal modo di produrre e di organizzarsi socialmente e politicamente — lo stato solido — comincia a sciogliersi in uno “stato liquido”, la società post-moderna. In essa i produttori si stanno trasformando, si sono trasformati in consumatori.

Il colpo da maestro del Capitale — più conseguenza “naturale” del dilatare la produzione in quantità e molteplicità di merci in nome del profitto, che non di una “strategia” — è che il consumo stesso diventa “prodotto del capitale”: non ci si sente esclusi socialmente perché non si è produttori o non si può comprare il necessario, ma per il non poter comprare. Il povero è colui che non si sente accettato come consumatore. Riferito a ogni bene, anche quelli culturali e/o artistici, non appena vengano trasformati in “eventi”. Da consumare. Povero è chi non può stare “in prima fila”.

L’incertezza, propria di ogni trasformazione, è esaltata dal venir meno del “principio di razionalità” che informava la società moderna. Crollano le ideologie e la pretesa di verità assolute. Non c’è più una morale nella società post-moderna, ma tante morali. Ma se tante sono le morali, se ognuno ha ragione? Qui interviene Giddens e la sua società “riflessiva”. Esemplifichiamo sulla scuola, sul rovinoso rotolamento verso il basso del principio d’autorità al quale assistiamo da più di vent’anni. Figli non vigilati, padre e madre lavorano, e accontentati oltre misura come compenso delle assenze parentali, diventano bulli in classe o, svogliati e ignoranti, sono difesi a spada tratta dal padre, pronto a schiaffeggiare il professore che non li apprezza adeguatamente. Quando non abbiano già provveduto loro stessi. Tra le varie cause, quella dominante appare legata al contemporaneo costituirsi della società “riflessiva”, che oggi trova la sua icona più superficiale nell’eternare con i selfie ogni tratto banale dell’esistenza.

Più in profondo, e guardando non solo alla scuola, è che ogni soggetto di questa società — in Inghilterra come negli Usa o negli altri Paesi dell’Occidente “avanzato” — è un Narciso che si guarda nell’acqua della fonte e si vede depositario di pensieri originali e irrinunciabili. Ognuno può valutare quanto precaria e nociva sia questa convinzione. Tranne Narciso. Tornando alla scuola, come dubitare, quindi, delle qualità dei propri rampolli? Qual è poi l’autorità di chi è istituzionalmente preposto al “trasferimento” del sapere?

E, in chiave più generale, che ci viene a significare, direbbe Montalbano? Che non è il ciarpame diffuso da Mediaset a plagiare le menti, ma che il cittadino consumatore ha scelto il televisore come sezione di partito. Che alti tassi d’astensione alle elezioni, per i quali l’Italia è ancora parziale eccezione, sono la norma nei Paesi in cui, magari prima che in altri, il “divorzio” è stato consumato. Che in un mondo privo di certezze la paura ha molto spazio, e che la vita nella società liquida diventa un moto browniano che ha come drift l’adeguarsi al gruppo per non sentirsi esclusi. Che quel che può salvare la società, e la natura, è difficile da spiegare mentre il grosso consumo si ciba di idee semplici, affermazioni apodittiche. In prima fila, Narcisi. Malaticci come il “Bacchino” di Caravaggio.

Concorso, senza premi, per coloro che da qui alle elezioni esemplificheranno altre conseguenze del “divorzio”. Magari potrà anche essere utile nella campagna elettorale. Da dubitarne, ma non si sa mai. © RIPRODUZIONE RISERVATA

La tua e la nostra libertà valgono 10 centesimi al giorno?