A 21 anni si iscrive clandestinamente al Partito Comunista.Fonda e dirige la sezione di Sassari della Gioventù comunista. Da quel momento inizia la sua ascesa politica che lo ha portato a confrontarsi con le grandi figure della storia e della politica nazionale e internazionale del suo tempo: Palmiro Togliatti, Stalin, Luigi Longo, Aldo Moro con...

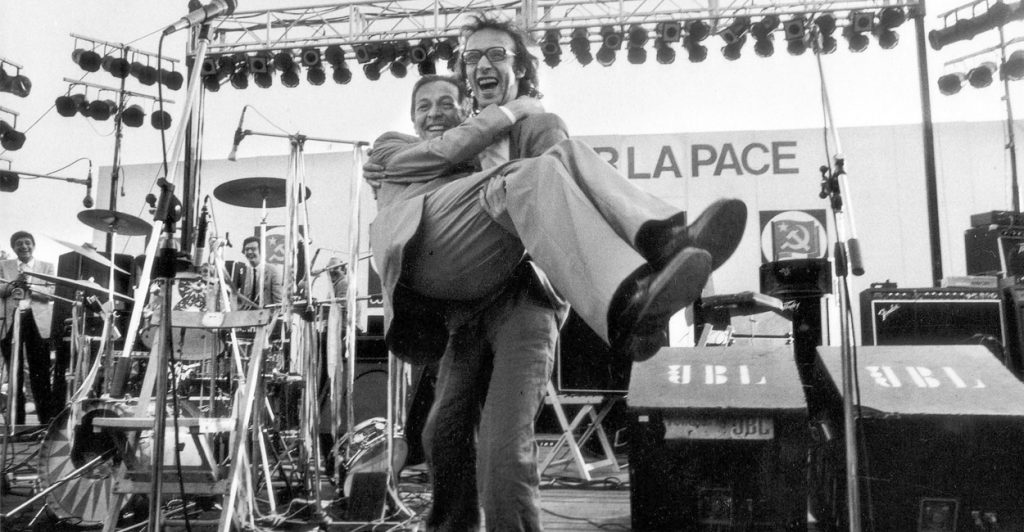

I cento anni di Enrico Berlinguer: autobiografia di un’idea, di un impegno e di un partito

Carlo Giacobbe

Mi divido tra Roma, dove sono nato, e Lisbona, dove potrei essere nato in una vita precedente. Ho molte passioni, non tutte confessabili e alcune non più praticabili, ma che mai mi sentirei di ripudiare. In cima a tutte c'è la musica, senza la quale per me l'esistenza non avrebbe senso. Non suono alcuno strumento, ma ho studiato canto classico (da basso) anche se ormai mi dedico al pop tradizionale, nei repertori romano, napoletano e siciliano, e al Fado, nella variante solo maschile specifica di Coimbra. Al centro dei miei interessi ci sono anche la letteratura e le lingue. Ne conosco bene cinque e ho vari gradi di dimestichezza con altrettante, tra vive, morte e, temo, moribonde. Ho praticato vari generi di scrittura; soprattutto, ma non solo, saggi e traduzioni dall'inglese e dal portoghese. Per cinque anni ho insegnato letteratura e cultura dei Paesi lusofoni alla Sapienza, mia antica alma mater. Prima di lasciare, con largo anticipo, l'Ansa e il giornalismo attivo, da caporedattore, ho vissuto come corrispondente e inviato in Egitto, Stati Uniti, Canada, Portogallo, Israele e Messico. Ho appena pubblicato “100 sonétti ‘n po’ scorètti", una raccolta di versi romaneschi. Sono sposato da 40 anni con Claudia e insieme abbiamo generato Viola e Giulio