Più potere al Segretario del Partito comunista cinese, intransigente difesa di “una sola Cina” contro l’indipendentismo di Taiwan, ambizioso obiettivo del primato della Cina sul piano economico, scientifico e tecnologico entro il 2050. Il grande contendente dell’impero Usa punta sulla lotta alla povertà e per una redistribuzione della ricchezza: una prospettiva che ha fatto starnazzare, sulle nequizie del comunismo “livellatore”, qualche genio nostrano, ignaro che i padri del liberalismo, da Adam Smith a John Stuart Mill, accollavano all’Economia compiti redistributivi con l’obiettivo addirittura della felicità degli individui. Se il motore della storia in Occidente è stato la dialettica tra efficienza e democrazia, l’efficienza oggi è l’orizzonte anche dei giganti asiatici: un regime illiberale, quello cinese, e un regime castale, quello indiano. È il tentativo di risolvere così la “questione democratica”, nei diversi ma fondamentali aspetti che riguardano quei due Paesi?

L’analisi di MASSIMO SCALIA

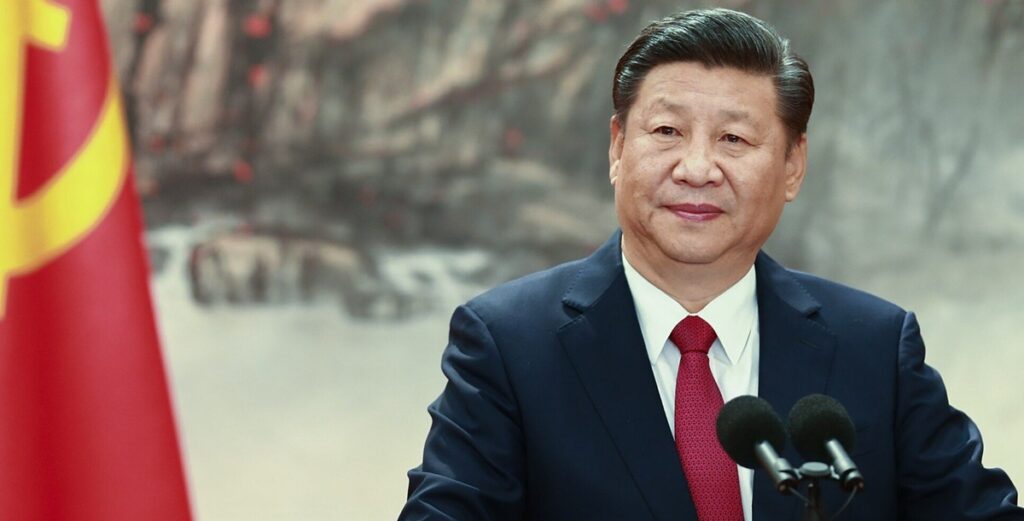

IL XX CONGRESSO del Partito comunista cinese si è concluso sabato scorso demandando al nuovo Comitato Centrale la nomina delle cariche più alte del partito, che è avvenuta il 23 ottobre con il via a un terzo mandato per il segretario generale del Pcc, Xi Jinping, anche presidente della Repubblica Popolare Cinese dal 2013. Al di là della segnalazione dell’eccezione rispetto al limite dei due mandati, che rinnova i fasti di Mao Tse Dong, o del brusco allontanamento dell’ex presidente Hu Jintao, in seguito oscurato anche su Weibo, il Twitter cinese — forse più come segnale di lotta alla corruzione che di deterrenza per gli oppositori interni —, quali le conclusioni del congresso del secondo partito più grande del mondo, quasi 97 milioni di iscritti, dopo il Bharatiya Janata Party (BJP) di Narendra Modi (accreditato di 180 milioni di tesserati)?

“Nihil sub sole novi” ripeteva annoiato re Salomone, dopo ognuna delle imprese della sua vita man mano che le elencava. Anche se non posso fruire della saggezza di Salomone, ancor meno di quella sventagliata di straordinarie vicende di potere regale, vorrei però che mi fosse consentita un po’ di noia. Nel XX Congresso del Pcc tutto è avvenuto secondo un determinismo che sarebbe stato invidiato da Newton o da Spinoza, in una successione che non ha lasciato nulla al caso. Tanto meno alla fantasia.

Elenchiamo.

● Il vanto, in apertura, per i successi sia nella battaglia contro il Covid che sul terreno economico. Entrambi non certo esenti da critiche, ovviamente esterne, sul carattere dei rigidi e protratti lockdown, oppressivi degli scambi commerciali e turistici, e su un’economia che ha sfruttato, in anticipo sulle altre, il rimbalzo del dopo Covid (+18,3% di Pil nel primo trimestre 2021 rispetto all’anno precedente) ma che è lontana da quel 10% di incremento medio annuo del Pil, che ha caratterizzato i trent’anni dal 1982 al 2011. Tanto che l’attesa comunicazione del Congresso sul Pil del terzo trimestre è stata ufficialmente rinviata e le previsioni degli analisti parlano di un più 3,4%-3,7%, grazie agli interventi di sostegno praticati nei mesi precedenti.

● Il rafforzamento del potere di Xi Jinping, che nella costituzione degli organismi dirigenti si è mosso secondo l’ottica del “niente prigionieri”. O quasi.

● L’intransigente difesa di “una sola Cina” contro l’indipendentismo di Taiwan, dichiarazione che è stata introdotta nello statuto del partito.

● L’ambizioso obiettivo del primato della Cina sul piano economico, scientifico e tecnologico entro il 2050. Cosa aspettarsi, del resto, dal grande contendente dell’impero Usa? [leggi qui nota 1] Una conseguente attenzione alla lotta alla povertà e per una redistribuzione della ricchezza che ha fatto starnazzare, sulle nequizie del comunismo “livellatore”, qualche genio nostrano, ignaro che i padri del liberalismo, da Adam Smith a John Stuart Mill, accollavano all’Economia compiti redistributivi con l’obiettivo addirittura della felicità degli individui.

Ma allora, se tutto era già scritto? Non esageriamo. Resta tutto il problema, colossale, di riforme economico-sociali che andranno fatte a partire da quella del mercato agricolo e zootecnico. E delle riforme per una coerenza tra crescente presenza e concorrenza della Cina sul mercato capitalistico e libertà e diritti dei cittadini, che vari commentatori stanno segnalando da tempo. Rispetto a quest’ultimo problema vale la pena avanzare in prima battuta alcune considerazioni.

Cinquant’anni fa, quando “Il Manifesto” rappresentava quella parte minoritaria della Sinistra italiana che guardava con qualche entusiasmo, un po’ fideistico, all’esperienza maoista, relativa a un mondo che nessuno ben conosceva e poi culturalmente tanto lontano, rimaneva il terreno assai più noto e concreto dell’Unione Sovietica e delle critiche a quel sistema, onestamente anche in vista di produrre un affrancamento dell’allora Pci dalla “protezione” di Brezhnev (accidenti, un ucraino!).

Un’analisi che comportava riflessioni più ampie sul confronto tra i diversi sistemi di governo delle nazioni. E uno spirito anticonformista, come Mario Mineo, si divertiva con il paradosso che poi non c’era una gran differenza tra un sistema a partito unico e uno bipartitico. Soprattutto quando i due partiti sono supportati, come in Usa, da colossali gruppi industriali che riducono la differenza politica a chi vuol far stare un po’ meglio la parte meno forte della società e a chi pensa a un’incondizionata libertà di mercato. Il paradosso trovava qualche risposta, anche se non entusiasta, nel fatto che minoranze etniche e ceti meno affluenti preferivano, allora maggioritariamente se andavano a votare, il Partito democratico. E, soprattutto, in quelle libertà e diritti fondamentali che l’Unione Sovietica negava in nome del “sol dell’avvenire” mentre gli Stati Uniti li avevano iscritti nella Costituzione, anche se poi la loro attuazione ha richiesto decenni ed è ancora flatus vocis in vari Stati, soprattutto del Sud, per afroamericani, “latinos” e nativi americani.

Venendo all’oggi, un partito-stato come il Pcc racchiude una rappresentatività sociale — basta guardare alle articolate procedure di consultazione e alla molteplicità di settori socioculturali coinvolti, che hanno portato ai 2300 delegati del XX Congresso — impensabile nei partiti dei nostri sistemi democratici (vedi, sulle elezioni Usa di midterm, l’articolo di Stefano Rizzo su “Italia Libera” del 4 ottobre). E del resto, non è un caso se in Italia si parla da decenni della crisi del sistema dei partiti, con la scomparsa degli storici partiti di massa. Non solo qui da noi.

Una situazione del tutto analoga connota anche il BJP indiano, il partito conservatore propugnatore di una politica nazionalista e di difesa dell’identità induista, che racchiude al suo interno una miriade di organizzazioni sociali, culturali, di lavoratori e imprenditori. Insomma, l’enormità delle popolazioni di Cina e India, ormai allo stesso livello numerico, sembra aver orientato nel Dopoguerra, al di là di profonde differenze storiche e culturali, la costituzione di sistemi politici e di partiti distanti dal concetto di democrazia e partito della nostra cultura. E questo in nome di una maggior efficienza, politica e sociale, come ha reclamato esplicitamente il Pcc nel suo congresso e come, in modo più felpato, fa però intendere anche Narendra Modi, primo ministro in carica dal 2014.

Una quarantina d’anni fa un candidato all’elezione di Rettore de “La Sapienza” affermò, nell’incontro elettorale col mio popoloso Dipartimento, che il motore della storia in Occidente era stato la dialettica tra efficienza e democrazia. “E la lotta di classe?”, avevo mormorato tra me. Oggi, lasciando un po’ da parte la lotta di classe, quell’ “efficienza” viene reclamata dai due colossi asiatici, un regime illiberale, quello cinese, e un regime nel quale esiste ancora dopo oltre settant’anni la casta dei dalit (i paria), quello indiano. È un tentativo di risolvere così la “questione democratica”, nei diversi ma fondamentali aspetti che riguardano quei due grandi Paesi? Forse è un suggerimento, per noi, a guardare le cose da punti di vista diversi. E abbiamo lo spazio, concesso dalla denatalità e dalla stasi demografica del Vecchio Continente, per pensare e proporre nuove e più soddisfacenti forme di rappresentanza e partecipazione. Qui, in Europa. Con molti auguri. © RIPRODUZIONE RISERVATA