L’instabilità climatica sarà lo scenario delle prossime decadi, con le conseguenze che già oggi sperimentiamo. Dobbiamo imparare a convivere col global warming, mentre lo combattiamo risolutamente per mitigarne i devastanti effetti. È ipocrita, e inefficace, qualificare come “emergenze” i rischi associati a questa condizione, quando ormai anche i giornalisti ricorrono, quasi con voluttà, allo stilema del “disastro annunciato”. Ma non tutto è “Cambiamento climatico”. Oltre ai fenomeni naturali, il rischio idrogeologico si è avvalso di alcune attività praticate in Italia con particolare intensità e dedizione: cementificazione, asfaltatura e abusivismo che accentuano gli effetti devastanti rispetto al passato anche nella perdita di vite umane. Da oltre trent’anni si sono spesi in media 3,5 miliardi di euro all’anno per riparare i danni. Dal 1994 si valuta che la spesa di 100 in prevenzione ne valesse da 1.000 a 10.000 in costi di riparazione risparmiati

L’analisi di MASSIMO SCALIA

ERA IL 1970 quando usciva il rapporto della Commissione De Marchi, istituita dopo le alluvioni del 1966, che definiva la fragilità idrogeologica del suolo italiano sulla base di un lavoro che aveva coinvolto, tramite i suoi 90 componenti, tutti gli organi pubblici — dall’Amministrazione, alle Università, ai centri di ricerca. Quel lavoro, 3500 pagine, è ritenuto a buon diritto fondamentale non solo per la descrizione puntuale dei rischi ma anche per gli interventi proposti, strutturali e non, di sistemazione idraulica e di difesa del suolo [leggi qui nota 1].

Com’è andata, da allora? Per oltre trent’anni si sono spesi in media 3,5 miliardi di euro all’anno — settemila miliardi di vecchie lire, denunciai alla Camera per l’alluvione del 1994 ipotizzando proprio questo come costo medio per l’Erario — eminentemente per intervenire a posteriori, rispetto ai danni provocati dal dissesto idrogeologico, anziché realizzare le possibili opere di prevenzione. Eppure, già allora, si valutava che la spesa di 100 in prevenzione ne valesse da 1.000 a 10.000 in costi di riparazione risparmiati. Il risultato è condensato nelle cartine di Ispra che illustrano le aree, e le popolazioni, più esposte al rischio frane o al rischio alluvioni. In estrema sintesi, riguardo all’oggi, con una crescita rispettivamente del 4% e del 19% rispetto al 2017 per i due tipi di rischio, quasi il 94% dei comuni italiani è a rischio dissesto e ad erosione costiera; e oltre 8 milioni di persone abitano nelle aree ad alta pericolosità. Una notizia positiva, almeno una, è che: «…dopo 20 anni, a fronte di numerosi interventi di protezione, i litorali in avanzamento sono superiori a quelli in arretramento». [leggi qui nota 2]

E quella differente crescita del rischio, a favore delle alluvioni, non ci vuole un mago per capire che è frutto degli eventi meteo estremi cioè dei cambiamenti climatici. In compenso, si fa per dire, lo Stato ha erogato un quinto di quanto previsto da un apposito fondo, anche perché la seconda tranche non è stata versata poiché «nessuna Regione ha completato le progettazioni finanziate», almeno relativamente al triennio 2016-2018 [leggi qui nota 3].

E quella differente crescita del rischio, a favore delle alluvioni, non ci vuole un mago per capire che è frutto degli eventi meteo estremi cioè dei cambiamenti climatici. In compenso, si fa per dire, lo Stato ha erogato un quinto di quanto previsto da un apposito fondo, anche perché la seconda tranche non è stata versata poiché «nessuna Regione ha completato le progettazioni finanziate», almeno relativamente al triennio 2016-2018 [leggi qui nota 3].

Il rischio idrogeologico, oltre ai fenomeni naturali, si è avvalso di alcune attività praticate in Italia con particolare intensità e dedizione. Limitiamoci a tre: cementificazione, asfaltatura, abusivismo. Le prime due, si sa, sono in attuazione delle “magnifiche sorti e progressive”: grandi opere, strade, superstrade, aree commerciali, industriali, residenziali ecc., spesso oggetto di dibattito e di conflitto: un consumo maniacale del suolo. L’ultima, invece, è stata trattata per parecchio tempo con un occhio di riguardo e fatta ricadere, una sorta di ἀνάγκη, la necessità sotto la voce “abusivismo della domenica”. Eh sì, il povero edile che, dopo essersi spaccato le reni nella settimana, ci aggiungeva il giorno dedicato al Signore per farsi la sua casetta. In periferia, ça va sans dire. Qualcuno ha poi esagerato, come mi capitò di cogliere, in treno, da un “domenicale” che stava illustrando la distribuzione tra figli e affini dei quattro appartamenti della “casetta”.

È vero che la causa principale dell’abusivismo è stata l’assenza di seri piani di edilizia economica e popolare — ricordate, in proposito, la “legge Sullo” dei primi anni ‘60, un primo passo lì rimasto? —, tanto che quell’edilizia rappresenta solo il 3% del patrimonio abitativo mentre nei paesi civili si va al 15 o 20%. Però c’è anche una vocazione tutta italiana a “possedere una casa”. Comunque, non a poter dimorare in un luogo dignitoso ed accogliente. Una vocazione così ampia e diffusa che viene tenuta in gran conto dalla politica, in ogni epoca, con particolare predilezione, va detto, dalla Destra, che la contrabbanda anche come esigenza di libertà. Con i condoni, la libertà di fottere gli altri, rovinando territorio e ambiente che sono per davvero “beni comuni”.

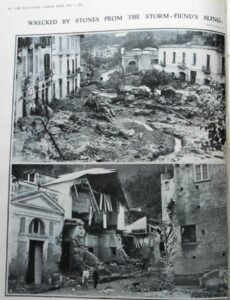

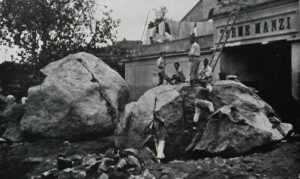

E quando in un territorio accade che ogni cittadino abbia avanzato in media almeno una domanda di sanatoria per abuso edilizio, come a Ischia, diventa più difficile avere empatia, anche se ci sono state vittime, con chi la parte sua l’ha fatta, insieme a burocrazia e omissione di interventi di prevenzione, manutenzione e abbattimento delle opere abusive, perché il dissesto portasse altri duri e drammatici colpi. Che diventa insofferenza davanti al ripetuto lagno: “Lo Stato ci ha lasciato soli”, proprio mentre protezione civile, vigili del fuoco, operatori accorsi in aiuto anche da altre regioni, si stanno facendo un gran mazzo per mitigare i danni.

E quando in un territorio accade che ogni cittadino abbia avanzato in media almeno una domanda di sanatoria per abuso edilizio, come a Ischia, diventa più difficile avere empatia, anche se ci sono state vittime, con chi la parte sua l’ha fatta, insieme a burocrazia e omissione di interventi di prevenzione, manutenzione e abbattimento delle opere abusive, perché il dissesto portasse altri duri e drammatici colpi. Che diventa insofferenza davanti al ripetuto lagno: “Lo Stato ci ha lasciato soli”, proprio mentre protezione civile, vigili del fuoco, operatori accorsi in aiuto anche da altre regioni, si stanno facendo un gran mazzo per mitigare i danni.

Strana la percezione del rischio in moltissime aree del Bel Paese. Si strilla contro un digestore anaerobico, sicuro foriero di tumori, mai di meno, e si accetta di vivere in una casa nell’area golenale di un fiumiciattolo che però si sa che può esondare in modo devastante. O sul fianco di una collina che smotta periodicamente. E gli undici milioni di italiani che vivevano in aree a rischio di incidente industriale rilevante? Fu un peccato di gioventù tentare di far conoscere le caratteristiche di tale rischio alle popolazioni interessate. La risposta media era un Elettroencefalogramma essenzialmente piatto, tranne gli scontati ambientalisti, individui o circoli. Ma perché, i circa cinquecentomila campani che vivono alle pendici del Vesuvio col rischio di un’eruzione di un vulcano geologicamente attivo? E via elencando.

I governi, nazionale e regionali, si approfittano di questo “fatalismo”. E così le norme antisismiche, per parlare di un altro rischio così forte in Italia, non assumono mai quei criteri tecnici che rendono gli edifici giapponesi sicuri anche contro un sisma di intensità maggiore di 7 gradi Richter (L’Aquila: 6,9). E le case e le fabbriche, in Emilia come nelle regioni del Centro-Italia, si ritrovano in gran parte lesionate dal terremoto successivo anche se ricostruite dopo il terremoto precedente.

Che fare in un Paese dove incultura e fatalismo sono spesso potenti alleati dell’ignavia dei governi? Una convinzione l’ho maturata, quella che leggi che puntino a prescrizioni obbliganti, seppure attraverso la mediazione dell’amministrazione, centrale e periferica, e dei suoi Istituti, sono destinate a una sostanziale non attuazione — ad esempio, la legge Galasso e suoi derivati regionali — perché gli interessi localistici, spesso corposi, si alleano alla farragine degli iter e alla storica, ahimè, difficoltà di un controllo puntuale della conformità alle norme.

Che fare in un Paese dove incultura e fatalismo sono spesso potenti alleati dell’ignavia dei governi? Una convinzione l’ho maturata, quella che leggi che puntino a prescrizioni obbliganti, seppure attraverso la mediazione dell’amministrazione, centrale e periferica, e dei suoi Istituti, sono destinate a una sostanziale non attuazione — ad esempio, la legge Galasso e suoi derivati regionali — perché gli interessi localistici, spesso corposi, si alleano alla farragine degli iter e alla storica, ahimè, difficoltà di un controllo puntuale della conformità alle norme.

Proprio guardando al rischio idrogeologico è emersa, storicamente, la possibilità di una “manutenzione” e un controllo positivi, che potrebbero ottenere, e in parte è accaduto, più che non imposizioni e sanzioni: la legge 183/89 sulla “difesa del suolo”. Domani vedremo quanto e i problemi “sistemici” che ancora sussistono nonostante le semplificazioni previste dalle norme di attuazione del Pnrr. — (1. continua) © RIPRODUZIONE RISERVATA