Altiero Spinelli, Ernesto Rossi e Eugenio Colorni non erano teorici lontani dalla realtà, ma oppositori attivi al regime fascista, consapevoli che solo una federazione europea avrebbe potuto scongiurare il ritorno delle guerre tra Stati nazionali e impedire la rinascita dei regimi autoritari. Negare o deformare questa radice significa svuotare di senso non solo il Manifesto stesso, ma anche l’intero percorso che ha portato alla nascita della Repubblica Italiana e dell’Unione Europea. L’Europa immaginata a Ventotene non nasce come semplice alleanza economica, ma come risposta storica e morale alle macerie lasciate dalla guerra e dai regimi totalitari. Un progetto che va oltre l’interesse materiale, una visione di società fondata sul rispetto della persona, sulla giustizia sociale, sulla pace e sulla supremazia del diritto. Pur nei limiti di un’integrazione incompiuta, l’intento originario dell’Europa Unita era e resta quello di creare uno spazio comune che impedisca il ritorno a logiche di conflitto e sopraffazione

◆ L’intervento di ALESSIO LATTUCA, presidente Movimento per la sostenibilità

► Il punto centrale nell’attuale dibattito pubblico è ciò che Giorgia Meloni afferma: l’Europa del Manifesto di Ventotene «non è la sua», il che fa emergere una profonda frattura ideologica nel Paese. Il Manifesto di Ventotene nasce, infatti, come documento fondante di un’Europa federale, democratica e antifascista, pensata proprio per superare le tragedie del nazionalismo estremo e dei totalitarismi che avevano portato alla guerra. Il Manifesto non è solo un progetto politico, ma una dichiarazione di valori: democrazia, libertà, solidarietà tra i popoli europei e rifiuto del fascismo e del nazismo. Dunque, se Meloni prende esplicitamente le distanze da quella visione, è naturale che chi si riconosce nei valori della costruzione democratica europea percepisca questa affermazione come un netto segnale politico.

La precisa presa di posizione di Meloni è il segnale di una linea più nazionalista e meno europeista. Al contrario dell’Europa immaginata a Ventotene che non nasce come semplice alleanza economica, ma come risposta storica e morale alle macerie lasciate dalla guerra e dai regimi totalitari. Si tratta di un progetto che va oltre l’interesse materiale: è una visione di società fondata sul rispetto della persona, sulla giustizia sociale, sulla pace e sulla supremazia del diritto. Anche se oggi l’Unione Europea mostra i limiti di un’integrazione incompiuta – con tutte le tensioni interne e i compromessi politici – l’intento originario era proprio quello di creare uno spazio comune che impedisse il ritorno a logiche di conflitto e sopraffazione. In questo senso, il discorso di Meloni rischia di ridurre quel disegno a una questione di “modelli alternativi”, una sorta di rimozione o la distorsione della memoria storica.

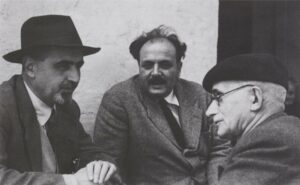

Nel suo attacco al Manifesto di Ventotene, la premier sembra ignorare o sminuire volutamente il contesto drammatico in cui esso nacque: un’Europa schiacciata dai totalitarismi e una generazione di intellettuali che, proprio dal confino e sotto la minaccia delle dittature, elaborava un progetto di emancipazione e di pace duratura. Spinelli, Rossi e Colorni non erano teorici lontani dalla realtà, ma oppositori attivi al regime fascista, consapevoli che solo una federazione europea avrebbe potuto scongiurare il ritorno delle guerre tra Stati nazionali e impedire la rinascita dei regimi autoritari. Negare o deformare questa radice significa svuotare di senso non solo il Manifesto stesso, ma anche l’intero percorso che ha portato alla nascita della Repubblica Italiana e dell’Unione Europea.

Questa lettura revisionista, che tenta di trasformare i padri del progetto europeo in figure sospette o faziose, sembra rispondere più a una strategia politica interna (contro la sinistra) che a un’analisi storica onesta. In effetti una delle contraddizioni più profonde del dibattito politico odierno sembrerebbe l’incapacità (o la volontà) di strappare singole frasi dal loro contesto storico e dall’evoluzione del pensiero dei protagonisti per piegarle alle narrazioni attuali. Senza considerare che il Manifesto di Ventotene, nasce in un’epoca di crisi estrema, in cui l’idea di un’Europa federale e solidale era quasi utopica rispetto al panorama dell’epoca. Le tensioni interne al testo – tra idealismo rivoluzionario e pragmatismo democratico – sono figlie del momento in cui è stato scritto. Spinelli stesso, negli anni successivi, rielaborerà molte delle sue posizioni, mantenendo però intatta la visione di un’Europa capace di superare i nazionalismi per garantire la pace e i diritti. Il fatto che la premier (o chi per lei) ne recuperi le parti più radicali per liquidare l’intero impianto del Manifesto come «socialismo autoritario» è un’operazione che semplifica e distorce. In sostanza, sembra che ci sia una volontà di riscrivere le radici dell’Unione Europea, per staccarla dalla sua matrice antifascista e democratica.

L’idea di Europa della destra di oggi è quella di un’Europa degli Stati nazionali forti e sovrani, che rifiuta cessioni di sovranità in nome di un progetto federale o di una governance comune troppo vincolante. Un’Europa vista come confederazione debole, dove i singoli governi possono decidere in autonomia su immigrazione, giustizia sociale, diritti civili, e solo in secondo piano sull’economia. Una visione che privilegia i confini, l’identità nazionale e il controllo, rispetto all’integrazione e alla solidarietà. Quanto all’Occidente, la destra sovranista tende a recuperare un’idea di Occidente legata più alla difesa dei valori tradizionali (cristianesimo, famiglia, ordine) che a quella visione liberale e pluralista su cui si è fondata l’alleanza euro-atlantica dopo la Seconda guerra mondiale. Un Occidente spesso narrato come baluardo “contro” – contro l’immigrazione incontrollata, contro l’espansione di potenze non occidentali, ma anche contro derive globaliste e multiculturali.

Dietro questa visione si intravede un’idea di democrazia ancora parziale e fragile: una democrazia che non si riconosce sempre fino in fondo nella Costituzione antifascista, che tende a subordinare la libertà e i diritti ai valori identitari e alla forza della Nazione. In definitiva, la vera domanda che resta sospesa è proprio questa: se la destra estrema oggi al governo considera la democrazia liberale e costituzionale un punto di arrivo definitivo o solo un mezzo, modificabile, funzionale al rafforzamento del potere nazionale. © RIPRODUZIONE RISERVATA