Capita che i ricordi stratifichino dentro di noi storie e leggende per ritrovarteli anni dopo davanti all’obiettivo di una macchina fotografica, mettendo in moto suggestioni sorprendenti. È quel che accade a chi ha avuto la fortuna di vivere intensamente in giro per il mondo, come il nostro collega Cesare Protettì. In questo racconto, Cesare si trova di colpo davanti alle tessere di un mosaico insolito, tra i basalti colonnari di Aci Trezza (dove approdava “La Provvidenza” dei “Malavoglia” di Verga) e le colonne basaltiche affiorate nel mare della contea di Antrim (il “Selciato del gigante” nell’Irlanda del Nord); per trovarsi subito dopo davanti al salto del toro negli affreschi del palazzo di Cnosso a Creta e la “tourada” portoghese di Campo Pequeno a Lisbona, e da qui in Guascogna nella Francia. Tra vestigia di Polifemo e titaniche battaglie celtiche, un viaggio singolare e sorprendente

◆ L’articolo di CESARE A. PROTETTÌ

► Uno dei vantaggi di aver superato i tre quarti di secolo e di aver vissuto piuttosto intensamente in giro per il mondo è quello di aver accumulato nella mente una serie di immagini che hanno lasciato un segno. Spesso questi segni sono tutti mescolati, senza un prima e un dopo ben delineati, come quando apri le scatole dei puzzle delle tue nipoti e loro mischiano allegramente il già disordinato assemblaggio delle varie tessere, piccole o grandi che siano.

Non raramente, però, le tessere conservate tra i tuoi ricordi vanno a combaciare con quello che vedi e fotografi anni dopo, a migliaia di chilometri di distanza. E tutto questo a volte si mischia con il fascino delle antiche leggende giunte fino a noi. Mi è successo quest’anno due volte: una con i tori affrescati nel palazzo di Cnosso a Creta e una con i basalti colonnari di Aci Trezza. La taurocatapsia (il salto del toro) degli affreschi cretesi mi ha riportato alle impressioni della tourada portoghese; i pillows di Aci Trezza mi hanno ricondotto al Selciato del Gigante, la Giant’s Causeway sulle coste dell’Irlanda del Nord. Giant’s Causeway poi è diventato il nome di un grandissimo campione dell’ippica mondiale, soprannominato The Iron Horse, il cavallo d’acciaio, un’altra leggenda del mondo dei cavalli sia in pista che nell’allevamento, con tassi di monta che hanno toccato i 300mila dollari a “prestazione”, a puledro nato vivo.

Ma restiamo alle colonne basaltiche affiorate nel mare della contea di Antrim: il Selciato del gigante è stato inserito nella lista dei Patrimoni dell’Umanità dell’Unesco nel 1986 per il suo il valore geologico e l’interesse per le Scienze della Terra: si tratta di circa 40mila colonne basaltiche ottagonali di origine vulcanica che hanno ispirato leggende celtiche su titaniche battaglie. I basalti colonnari di Aci Trezza sono meno numerosi e si trovano sui Faraglioni, sui “faragghiuneddi” (piccoli faraglioni) e anche all’interno del porticciolo nel quale approdava, nel romanzo “I Malavoglia”, “La provvidenza”, la barca dalla quale dipesero le sorti della sfortunata famiglia di Padron ‘Ntoni. Residuo di potenti eruzioni dell’Etna di 500mila anni fa, anche questi basalti ottagonali, insieme ai Faraglioni di Aci Trezza e Aci Castello, hanno alimentato leggende, alcune delle quali ospitate all’interno dell’Odissea di Omero: i faraglioni sarebbero i giganteschi massi lavici lanciati dal ciclope Polifemo, figlio di Nettuno e Toosa, verso Ulisse in fuga che, con uno stratagemma, lo aveva accecato, liberando così sé stesso e i suoi uomini dalla prigionia e dalla morte nella spelonca del Ciclope.

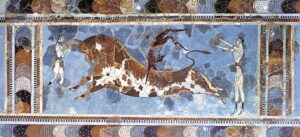

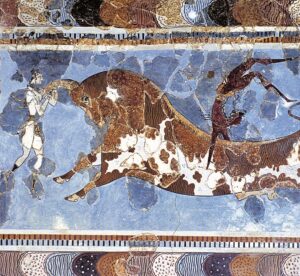

Le tessere cretesi del puzzle sulla tauromachia, o più precisamente sulla taurocatapsia, le ho messe insieme alla tourada portoghese dopo aver visto nel palazzo di Cnosso la copia di un bellissimo e coloratissimo affresco di circa 3600 anni fa, conservato al museo di Heraklion. Più precisamente è una magnifica pittura parietale a secco del XVI secolo a.C., che gli archeologi hanno intitolato “Il gioco del toro” perché rappresenta un pericoloso gioco rituale in cui si mescolano eleganza, destrezza, forza e tempismo.

L’affresco ha qualcosa di cinematografico perché, pur nella fissità delle immagini, è una sequenza: prima, a sinistra, l’atleta afferra il toro per le corna; poi, al centro, esegue un salto mortale sopra il toro e, a destra, ricade in terra rimanendo in piedi, come fanno gli atleti alle Olimpiadi quando eseguono il salto del cavallo di ferro, con o senza maniglie. Protagoniste della prima e dell’ultima azione sono due ragazze (pelle più chiara); il salto mortale è eseguito da un ragazzo (pelle più scura). Il significato del gesto atletico sta evidentemente nella supremazia dell’intelligenza e dell’agilità umana sulla forza bruta dell’animale.

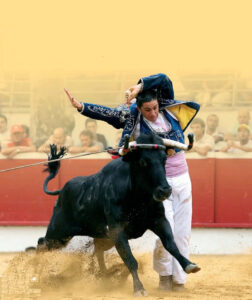

È un po’ lo stesso significato della corrida portoghese, che lì si chiama tourada e alla quale ho assistito per la prima volta nella suggestiva arena di Campo Pequeno a Lisbona. I tori, vengono cresciuti in allevamenti specializzati nel sud dell’Alentejo, una grande pianura a sud di Lisbona, ai confini con l’Algarve. Una volta pronto per la tourada il toro (che ha le corna fasciate per ridurre i danni) viene introdotto nell’arena e a poco a poco sfiancato nell’inutile tentativo di incornare l’elegante cavallo e l’ancora più elegante cavaliere (il fidalgo, vestito con abiti principeschi di stile settecentesco) che lo sfidano sfiorandolo e scattando via prima dell’incontro ravvicinato con le corna del toro. Una volta che ha sfiancato il toro il fidalgo esce di scena tra applausi scroscianti ed entrano i forcados, otto uomini che in fila indiana, tenteranno di immobilizzare il toro. Il capo forcado (forcado de cara) provoca il toro con urla e gesti. Il toro si infuria e carica il capo forcado. Dietro di lui in fila indiana sono disposti gli altri sette forcados. Il capo forcado al momento dell’impatto anticipa il toro e si butta tra le sue corna tenendole in pugno; gli altri gli saltano sul collo, lo afferrano per la coda ed esauriscono così le sue residue forze. Anche l’uscita di scena del toro è scenografica: entra una piccola mandria di vacche e – chissà com’è – il toro le segue docilmente fuori dall’arena.

Approfondendo un po’ la storia di questa tradizione (che comunque viene osteggiata dalle associazioni animaliste anche se non prevede – come la corrida spagnola − l’uccisione del toro nell’arena) ho appreso che la taurocatapsia viene ancora praticata, da marzo a ottobre, nella Francia Sud-occidentale, dove è conosciuta come Course Landaise, con giovani mucche al posto dei tori. La città di Mont-de-Marsan in Guascogna gode, in particolare, della fama dei suoi coraggiosi sauteurs (saltatori) e écarteurs (schivatori), tutti vestiti con panciotti di broccato, che gareggiano a squadre e che partecipano a un vero e proprio campionato nazionale. © RIPRODUZIONE RISERVATA