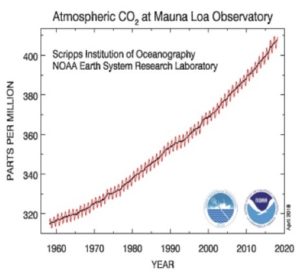

La concentrazione di Co2 in atmosfera è cresciuta sull’arco di 50 anni, a partire dal 1960, quanto in precedenti ere geoclimatiche ha richiesto 5000 anni. È questo fattore di contrazione di cento volte che misura l’intensità del forcing che fa passare dalla stabilità all’instabilità climatica. L’Accademia delle Scienze Usa ne aveva pubblicato nel 2002. I buoi sono scappati dalla stalla e i mandriani se ne sono accorti con un ritardo imperdonabile. Che fare, adesso che il VI rapporto Ipcc riconsegna l’angoscia dell’urgenza? Se il gruppo dirigente dell’Eni vuole continuare a inquinare dandosi il vergognoso obiettivo di riduzione del 25% dei Ghg (Gas ad effetto serra) entro il 2030, venga destituito e messo in pensione. Anche Stellantis, superando il peso morto di una Fiat Agnel-Romitesca-Marchionnesca, punta sulle mega-factory per le batterie dell’auto elettrica e sull’innovazione nel settore

L’analisi di MASSIMO SCALIA, fisico matematico

ONESTAMENTE PENSO CHE anche loro si siano stufati. È ormai dal V rapporto (2014), elaborato da gruppi scientifici raccolti in varie parti del mondo, che l’Ipcc (Intergovernmental Panel on Climate Change) ammonisce che non c’è più tempo. Addirittura, ha proposto che il tipping point, il punto di non ritorno, fosse anticipato dal 2050 al 2030, con indubbio successo visto che il 2030 è divenuto il riferimento mondiale per le strategie energia/clima e le conseguenti politiche economiche e industriali. Fatto che rende tollerabile lo squittio ubiquitario di molti ambientalisti — tipping di qua, tipping di là — non particolarmente attenti, se non a una definizione rigorosa, almeno a qualcosa di meglio di quanto suggerisca il senso comune. Ma questo deficit scientifico a me sembra la giusta “punizione” che l’Ipcc merita per aver a lungo indugiato sugli scenari al 2100, con decadali cartine di previsione che coloravano vaste aree del mondo di rossi sempre più scuri all’aumentar della temperatura man mano che ci si avvicinava alla fine del XXI secolo. Intendiamoci, onore e merito, peraltro riconosciuti con il Nobel del 2007, al Panel che, costituito presso le Nazioni Unite nel 1988, ha per primo acceso il faro sulla questione del global warming.

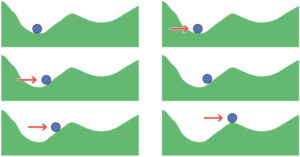

La sferetta è il clima (l’insieme dei cicli climatici), la freccia rossa è l’“azione forzante” (il global warming). Al di sotto di un certo livello, l’intensità dell’azione forzante si limita a far oscillare la pallina in fondo alla prima buca, ma c’è un valore per il quale la sferetta viene sospinta fin sopra il picco; entrambe le posizioni sono d’equilibrio – in esse si bilanciano la forza di gravità e la reazione vincolare del profilo che sostiene la pallina – ma che cosa è cambiato? L’equilibrio in fondo alla buca è stabile, piccole sollecitazioni fanno oscillare la sferetta solo vicino a quella posizione; mentre, raggiunto il picco, l’equilibrio diventa instabile, basta una spinta, piccola quanto si vuole, per far cadere la pallina da quella posizione. A una variazione crescente dell’intensità corrisponde, per un suo valore “critico”, la soglia, una discontinuità del comportamento: l’equilibrio si “rompe” e ha luogo un passaggio dalla stabilità all’instabilità del clima. Questo brusco cambiamento innescato dall’azione forzante non dipende dal tempo, come è evidente se l’intensità rimane al di sotto del valore di soglia per ogni istante dell’evoluzione: niente soglia, nessun cambiamento repentino

Ma perché una così lunga resistenza ad accettare il punto di vista del rapporto “Abrupt Climate Change” che il Cnr dell’Accademia delle Scienze Usa aveva pubblicato nel 2002? È una questione di stabilità, quella dei cicli climatici è andata a farsi benedire. Come rendeva evidente il modellino relativamente semplice (vedi Fig.1) che accompagnava quel rapporto, peraltro robusto di un decennio di ricerche sul campo da Antarctica al golfo di Maracaibo. Un tipico effetto soglia: a una variazione continua di un parametro di controllo corrisponde un’improvvisa, brusca (“abrupt”) discontinuità di comportamento. La concentrazione di Co2 in atmosfera è cresciuta sull’arco di 50 anni, a partire dal 1960 (vedi Fig. 2), di tanto quanto in precedenti ere geoclimatiche ha richiesto 5000 anni. È questo fattore di contrazione di cento volte che misura l’intensità del forcing che fa passare dalla stabilità all’instabilità climatica… I buoi sono scappati dalla stalla e i mandriani se ne sono accorti con un ritardo imperdonabile.

E qui ce ne è per tutti. I governi che non hanno fatto nulla per attuare seriamente le misure previste dal protocollo di Kyoto, al punto che alla sua entrata in vigore (2005) furono le Accademie scientifiche dei Paesi dell’allora G8, più quelle di Cina, India, Brasile e Sud Africa, a reclamare una “prompt action” da tutte le nazioni del mondo (vedi qui). Le “masse”, ancor più sorde ahimè dei governi. E molti ambientalisti, che adesso cinguettano “tipping point”, facevano il tifo per gli scenari da tempi lunghi dell’Ipcc: nel 2050 lo scioglimento dei ghiacci fa sprofondare Venezia, e San Francisco e Shanghai non se la cavano molto bene, nel 2100 lo scenario Bau (Business As Usual) ci fa arrostire con 6-7 °C in più. Beh, ce ne abbiamo di tempo…

Non è un sollievo aver promosso, addirittura in Parlamento — erano gli anni ’90 — una conferenza che anticipava la questione del cambio di stabilità e le sue conseguenze per sollecitare la politica istituzionale. E resta onore e gloria alla sparuta minoranza degli stakeholder che da trent’anni e passa assillano i governi, da quelli locali a quelli nazionali fino al livello globale delle CoP (Conference of the Parties), sul dramma del cambiamento climatico e sulle politiche da attuare. Ottenendo qualche significativo risultato (ibidem).

Già, che fare, adesso che il VI rapporto Ipcc riconsegna l’angoscia dell’urgenza? Tutti si sono già scatenati con proposte, nell’imbuto dei tempi stretti del cambiamento climatico rispetto a quelli necessari per crescite tecnologiche, produttive e, soprattutto, per azioni determinanti efficaci.

Qualche modesto suggerimento. Lodevole l’obiettivo “Net zero 2050”, il problema è che io non ci sarò e, mi dispiace comunicarglielo, anche parte rilevante dei “maturi” che oggi si sentono giustamente dei ragazzi: “Sui tempi lunghi siamo tutti morti”. Next Generation Eu ha avanzato la raccomandazione, grande l’Europa! perché sia realizzato al 2025 il 40% degli obiettivi delle Fonti di energie rinnovabili al 2030: queste devono essere le colonne di Ercole. Enel ha in programma 120 GW? Bene, realizzi almeno 40 GW entro il 2025. Quegli sporcaccioni — è proprio il caso — del gruppo dirigente dell’Eni vogliono continuare a inquinare dandosi il vergognoso obiettivo di riduzione del 25% dei Ghg (Gas ad effetto serra) entro il 2030? Vengano destituiti e messi in pensione, faranno meno danni. E quel 25% diventi l’obiettivo al 2025, conseguibile perché già esiste un’intesa Enel/Eni affinché la grande azienda elettrica intervenga sui siti “hard to abate” dell’Eni.

Non c’è da esitare sulla colossale conversione dei vari impieghi d’energia — usi industriali, domestici, trasporti — verso l’elettrico. Sull’auto, in particolare, non vale attardarsi su altre soluzioni. Anche Stellantis, superando il peso morto di una Fiat Agnel-Romitesca-Marchionnesca, punta sulle mega-factory per le batterie dell’auto elettrica e sull’innovazione nel settore. Bisogna anticipare al 2025 l’obiettivo dello stop alla produzione di auto con motori a combustione, il già prodotto percolerà a flusso sempre più ridotto fino al 2030. L’elettromeccanica pesante si dia un piano nazionale che preveda almeno 10 GW di eolico, la maggior parte off-shore entro il 2025. Solo così potrà ambire a una parte corrispondente del Recovery fund.

Sono, insomma, necessarie grandi trasformazioni di produzione e di prodotto, che imprimano un’impronta forte nel giro dei prossimi, pochi anni. Ma, per quanto impegnative, sono possibili per il sistema Paese a patto che il governo solleciti con decisione congrue politiche economiche e industriali supportandole coi fondi del Pnrr. A chimici e ingegneri che storcono, al solito, il naso sull’idrogeno green, basterà ricordare la competizione tra Arabia Saudita e Germania a chi ne diverrà lo hub mondiale. L’Arabia Saudita si è data il termine del 2025.

E i vari nanetti che con vocine stridule continuano a riproporre lo “scetticismo” e reclamizzano nucleare, più o meno mini, e ancora gas e Ccs (Carbon Capture and Storage)? Verrebbe da dire “non ti curar di lor…”. Che ne sa un letterato come Minopoli del nucleare di cui si fa portabandiera?! Ma non vanno sottovalutati, perché sono le fastidiose molecole di quel drift oleoso che permea a livello mondiale la questione energia, e che va gagliardamente combattuto. E magari, diamo maggior attenzione a quel “Rethinking Climate Change”, che propone al 2035 la riduzione del 90% delle emissioni. © RIPRODUZIONE RISERVATA