Gli Smr (“Small Modular Reactor”) usano la stessa tecnologia di base dei grandi rettori atomici tradizionali, benché vengano propagandati come “piccoli e sicuri”. Piccoli certamente possono esserlo, dalle poche decine di MW fino al centinaio; di “sicuro” hanno solo il minor inventario radioattivo e il minor volume di scorie rispetto a un reattore di potenza. Basta costruirne 10 da 100 MW al posto di 1 da 1000 MW e siamo al punto di partenza. Una loro eventuale disseminazione su vasta scala configura la distopia di un mondo radioattivo popolato da mutanti. L’enfasi sugli “Smr” nasconde, neanche tanto bene, le esigenze militari per la propulsione atomica di navi e sottomarini, alla base di accordi tra Usa e Uk e tranquillamente sbandierati dalla Rolls Royce. Per il Premio Nobel Giorgio Parisi «il nucleare è più vecchio dei transistor»

L’analisi di GIANNI MATTIOLI E MASSIMO SCALIA, fisici matematici

SULL’“ALLEGRETTO” DEL Rigoletto, Cingolani, novello Duca della Transizione ecologica, sembra stia conducendo da mesi una campagna di confusione di massa in cui “nucleare di IV generazione”, “fusione nucleare”, “nuovo nucleare verde” sono corteggiati, e proposti, di volta in volta con uguale disinformata passione. Dobbiamo però ricrederci, e dire subito che non è solo un’esibizione di impudica incompetenza, ma è un “far caciara” sincrono con la passione che per il nostro Duca è madre delle altre: quella per l’Eni. Il nucleare, decisamente improbabile per il nostro Paese, come ha rilevato l’Amministratore delegato dell’Enel, Starace, e la fusione, un futuribile che di più non si può, sono agitati come alibi gattopardesco perché l’Ente degli idrocarburi non corregga di una virgola il suo core business, i suoi assett e i suoi vergognosi obiettivi: 25% di riduzione al 2030 delle sue emissioni di gas a effetto serra (in sigla Ghg) e 15 GW di rinnovabili, mentre le sue concorrenti, Total e Bp, hanno fissato, rispettivamente, 100 GW e 50 GW. Qui da noi, basti qualche spot in Tv ammiccante al ruolo indispensabile delle nuove generazioni.

Tutto ciò premesso, cerchiamo di riportare un po’ di ordine nell’entropia insufflata a vagoni dal Duca e dal tristo bordello di ispiratori e fiancheggiatori. Grande o mini, il nucleare è vecchio come il cucco e sempre rischioso. Ed irrilevante rispetto all’obiettivo climatico del 2030. Che si parli di terza generazione “avanzata”, la “III+”, o di IV generazione o di “Small Modular Reactor”, gli “Smr”, la tecnologia di base è sempre la stessa, con alcuni miglioramenti puramente ingegneristici, che abbiamo già descritto per i reattori “III+” o “IV” nel nostro libro “Nucleare a chi conviene” (2010) e che tali sono rimasti.

Anche gli Smr lo sono, ancorché vengano propalati come “piccoli e sicuri”. Piccoli certamente, dalle poche decine di MW fino al centinaio; di “sicuro” hanno solo il minor inventario radioattivo e il minor volume di scorie rispetto a un reattore di potenza, ma se poi ne localizzo in un’area quanti ne servono per i 1000 MW, ritorniamo da capo a uno. E il panorama di una loro eventuale disseminazione su vasta scala configura la distopia di un mondo radioattivo popolato da mutanti. Nonostante l’altro elemento di richiamo — il poter essere trasportati in loco già allestiti —, nella lista degli oltre 50 Smr progettati in tutto il mondo solo quattro risultano in costruzione e altri quattro in esercizio: tre in Russia, un RBMK, come quello di Cernobyl, da 11 MW, e due PWR da 50 e 70 MW; un gruppo in Cina, di 210 MW. Quest’ultima realizzazione, dichiarata pronta alla connessione alla rete, sarebbe uno scoop, si fa per dire, per la IV generazione.

Parliamone, allora. A Shidaowan (Shandong), due mini-reattori HTGR (High Temperature Gas-Cooled Reactor) da 100 MW sono accoppiati a una stessa turbina da 210 MW. Sarebbe, seppure in scala così ridotta, un VHTR, cioè uno dei sei tipi di reattori proposti da vent’anni e passa dal Generation IV International Forum (GIF), anche se non raggiunge i 1000 °C previsti. Ce ne ha messo di tempo, poiché sia negli Usa che in Germania e in Giappone i prototipi sperimentali sono partiti negli anni ’60. E per quello cinese, che fruiva della decadale sperimentazione precedente, i lavori sono iniziati nel 2012! Quanto ai problemi dello smaltimento della grafite, “moderatore” della velocità dei neutroni dello HTGR, basta guardare alla centrale di Borgo Sabotino (LT). Una delle prime tre in Italia, 200 MW, spenta dal 1987. Sui duemila metri cubi di grafite del reattore la Sogin tace proprio mentre è in corso in tutta Italia la consultazione degli stakeholder, primo step del decommissioning.

La realizzazione cinese dovrebbe far sgonfiare il petto del Duca, che con orgoglio rivendicava un’impronta italiana sulla IV generazione. “Fermi energia”, la società italiana che ha concluso con l’Estonia un contratto per un Smr in esercizio non prima del 2030, vanta una IV generazione per lo stesso modello prevista per il 2035. Quindici anni dopo quello cinese. In realtà, l’enfasi internazionale sugli “Smr” nasconde, neanche troppo bene, le esigenze militari per la propulsione atomica di navi e sottomarini, alla base di accordi tra Usa e Uk e tranquillamente sbandierati dalla Rolls Royce (Chaffee, P., 2020, “Rolls-Royce Pushes for Major SMR Commitment.” Nucl.Intell. Wkly. 14). A conferma — ce ne fosse stato il bisogno — dell’inscindibile legame tra nucleare civile e militare.

Riassumendo, i progetti Generation IV da vent’anni non hanno trovato finanziamenti, né pubblici, con eccezione di Cina e Russia, né tantomeno privati, di dimensioni tali da consentire il loro decollo come generazione in grado di superare tecnologicamente la “III+”, che si è peraltro mostrata fallimentare. Nonostante in alcuni progetti esistano aspetti interessanti, nessuno di essi assume un ripensamento a fondo della Fisica del reattore come base per una vera innovazione impiantistica. Ad esempio, dov’è finita la “sicurezza intrinseca”, pure così presente nel dibattito del referendum del 2011? All’epoca veniva ricordato il “Pius”, un progetto per un BWR da 600 MW partito nel lontano 1987 con la benedizione della Asea Brown Boveri (ABB), un gruppo svizzero-svedese, e ancora oggi oggetto di articoli scientifici. Appunto, nato e rimasto sulla carta. E qui da noi quel galantuomo, competente, di Maurizio Cumo, aveva progettato il MARS. Mai entrato in pista.

Ma da qui al 2030? La Cina resta il solo operatore su AP-1000, il “III+” della Westinghouse-Hitachi, e dei suoi sviluppi (CAP 1400), come anche l’unico Paese in cui sono entrati in esercizio, oltre all’AP-1000, i due EPR (European Pressurized Reactor) di Areva (l’industria nucleare di Stato della Francia). A dimostrazione dell’antica convinzione che il nucleare si coniuga con finanziamento pubblico e regime autoritario.

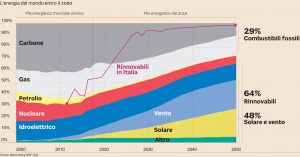

Intanto, la quota di produzione elettronucleare mondiale è vistosamente calata dal 17% al 10%; un calo che non verrà recuperato al 2030, anche se venissero attaccati alla rete i 55 GW che World Nuclear News profetizza come pronti nei sette anni dal 2021 al 2027 [leggi qui nota 1]. E neanche se fosse autorizzato il prolungamento di vita di tutti i 230 reattori che, al 2027, avranno superato i 40 anni. Per contro, al ritmo attuale di oltre 90 GW all’anno di solare fotovoltaico, di 50 GW di eolico inshore e offshore e di 10 GW da biomasse, le fonti rinnovabili produrranno al 2027, tenendo conto della loro minore “densità”, il quadruplo di quel che verrebbe dagli ipotetici 55 GW nucleari.

Il fallimento a Flamanville come a Olkiluoto di Areva e lo spettro delle colossali spese per il decommissioning del surdimensionato parco nucleare francese, spingono la Francia all’arrembaggio dei finanziamenti del Recovery fund Ue, con la richiesta dell’inserimento del nucleare nella “tassonomia verde”. Al seguito, i pezzentoni di Visegrad con i loro VVER o altri reattori di stampo sovietico. Ma questa sarà la battaglia dei prossimi mesi, dove la sagacia di Macron ha unito al nucleare analoga richiesta per il gas. L’occhio è alla Germania, che chiude il nucleare l’anno prossimo, ha ancora molta elettricità da carbone e preme perché Gazprom attivi la fornitura dalla Russia del Nord Gas Stream 2, attraverso il Mar Baltico bypassando Ucraina e Bielorussia.

Mettiamo ora i puntini anche sulla fusione [leggi qui nota 2], poeticamente evocata dal Duca come l’energia delle stelle. E con un do di petto, in un’intervista rilasciata, guarda un po’, all’Eni: «Ad esempio, la fusione nucleare è stata abbandonata … anche perché la fissione, cioè il passaggio intermedio, ha evocato grandi paure, per cui, come popolazioni ‘avanzate’, non ce la siamo sentita di andare avanti come avremmo potuto» [leggi qui nota 3]. Di nuovo l’“allegretto”, dove spaccare gli atomi più pesanti, in fondo alla tabella di Mendeleev, è «un passaggio intermedio» per fondere i leggerissimi isotopi dell’Idrogeno, i primi di quella tabella. Aridatece la Gelmini dei neutrini del Gran Sasso! — che, almeno, non poteva vantare neanche una laurea in Fisica. E poi, un tecnologo che ignora l’esistenza del “pentolone” di Cadarache? In mano a chi, la transizione ecologica! [leggi qui nota 4]

Di certo bisognerà battersi in tutte le sedi perché quei ritmi di crescita prima riportati per le rinnovabili vengano almeno raddoppiati entro quella data. Ogni gruppo di stakeholder dovrà dotarsi nel suo Paese di obiettivi precisi, congruenti con quella linea. Il primo impegno, qui in Italia, è far cambiare rotta all’Eni o, altrimenti, far sostituire il suo inadeguato gruppo dirigente. A cominciare dalla sessione di Bilancio in Parlamento, dove la battaglia per passare dalle troppe parole ai fatti è ridurre quella marea di miliardi che ogni anno finanziano, con le tasche degli italiani, i “Sussidi Ambientalmente Dannosi”, cioè le tariffe agevolate di cui può fruire sia la grande industria che la Piccola media industria nell’acquisto di idrocarburi [leggi qui nota 5]. Battaglia omogenea a quella contro il Ccs (Carbon Capture and Storage), il progetto di nuovi investimenti sul metano: “Forte Apache” dell’Eni nella sua perversa resistenza a farci restare nell’era dei fossili.

Nessuno è ingenuo sulla difficoltà di questo impegno, ma è necessario e non impossibile. © RIPRODUZIONE RISERVATA