A muovere l’appoggio del regime di Teheran ai palestinesi, non è certo l’“amore” nei loro confronti quanto l’odio assoluto verso gli ebrei. Un conflitto con radici profonde, di natura anzitutto etnica. Gli iraniani, maggioritariamente di stirpe iafetica o, se si preferisce, caucasica o ariana, hanno sempre tenuto a sottolineare la propria origine indoeuropea, contrapponendosi ai popoli semiti, quali sono gli arabi e gli ebrei. A cui si aggiunge il conflitto di natura teologica, interno all’Islam, tra sciiti e sunniti. Dato il peso geopolitico, militare ed economico, l’Iran sarebbe oggi la maggiore potenza dell’area, se non fosse stato per Israele, il più piccolo ma il più forte degli Stati mediorientali, anche per il rapporto esclusivo con il gigante statunitense. E l’indiscussa supremazia militare in Medio Oriente è ora del piccolo Stato grande come la Lombardia. Agli occhi della gran parte degli osservatori, lo scontro diretto fra i due contendenti appare prossimo e inevitabile. Nell’analisi che segue, Carlo Giacobbe, storico corrispondente dell’Ansa in Medio Oriente, non crede che sia probabile, ma questa volta se Israele e l’Iran arriveranno a uno showdown militare su larga scala il rischio che avvenga una sorta di moderno Armageddon esiste sul serio

◆ L’analisi di CARLO GIACOBBE

► Innescato un anno fa da Gaza, in risposta al pogrom compiuto dai palestinesi della Striscia il 7 ottobre del 2023, il teatro bellico di Israele nei Paesi circonvicini si va allargando sempre di più nel Libano, dove opera l’Hezbollah, le milizie sciite, che nei giorni scorsi, superato il trauma per l’uccisione del loro capo Hassan Nasrallah, sono tornate a intensificare le azioni contro il nemico storico. Israele ancora una volta, la quarta in meno di 50 anni, ha passato il confine con la nazione che un tempo era detta, con trita ma efficace similitudine, la “Svizzera” del Medio Oriente. Nelle ultime 48 ore, però, Tsahal – le Forze armate israeliane – presso Naqoura hanno violato la sacralità extraterritoriale delle Nazioni Unite, aprendo il fuoco contro le basi dei Caschi Blu, alcuni dei quali sono rimasti feriti, uno in modo grave. Dell’Unifil, la forza d’interposizione dell’Onu, fanno parte circa 10.000 peacekeeper di 50 nazionalità, tra cui 1.100 militari italiani. Cannonate partite da carri armati israeliani hanno centrato una altana di osservazione e il muro di cinta che delimita l’area dei Caschi Blu del contingente italiano. In base a un accordo internazionale, sottoscritto anche da Israele, l’area gode dell’immunità diplomatica. Molte sono state le proteste dalle cancellerie delle nazioni presenti, tra cui, con toni di insolita durezza per un Paese amico, quelle del ministro della Difesa italiano Guido Crosetto. Un portavoce del governo israeliano, lamentando l’accaduto, ha detto che gli incidenti sono avvenuti mentre mezzi corazzati stavano operando contro elementi dell’Hezbollah che si fanno scudo di aree civili e dell’acquartieramento dell’Unifil. La fonte ha spiegato che per questo Tsahal aveva ordinato ai Caschi Blu di restare “defilati e coperti” mentre erano in corso le operazioni contro i miliziani. Richiesta, come ha spiegato Crosetto, irricevibile da parte di una Forza di pace Onu, che è lì precisamente per impedire azioni belliche dove sono a rischio civili libanesi e gli stessi operatori dell’Onu. Il portavoce israeliano, peraltro, non ha spiegato un episodio accessorio giudicato gravissimo da tutti gli osservatori: la distruzione delle telecamere di vigilanza di cui è dotato il perimetro della base Unifil. Segno evidente che Tsahal voleva operare senza testimoni. «La prossima volta che cosa dovremo fare – ha chiesto polemicamente Crosetto al suo omologo e all’ambasciatore israeliano – rispondere al fuoco contro di voi?».

Ma le cannonate di Naqoura, per quanto gravi, sono solo un episodio. Nel pluridecennale scambio di insulti e accuse tra Israele e Iran, in questi giorni sono stati riesumati epiteti che fino a un anno fa erano sembrati rarefarsi. Mai come stavolta le parole sono sembrate pietre; anzi, vettori. Le ultime ondate di complimenti non sono solo verbali ma si sostentano di cadeaux quali missili balistici di generazioni e potenza variabili (faccio grazia dei nomi), ma che hanno un raggio d’azione variabile tra 200 e 2.000 chilometri l’Iran e fino a 6.500 Israele. Gittate, come si vede, in grado di coprire più volte la distanza tra i due paesi. È precisamente da qui che si deve riprendere il filo della guerra non dichiarata tra Gerusalemme e Teheran. Tra Israele “Piccolo Satana”, (il “Grande” è rappresentato dagli Usa) e il nemico per antonomasia, l’Iran, «pericoloso come 50 Coree del Nord» (copyright di Benjamin “Bibi” Netanyahu). Otto giorni fa, dopo l’attacco campale israeliano in Libano, l’Iran ha investito Tel Aviv e altre città di Israele con una pioggia di missili, circa 200; alcuni di questi ordigni hanno bucato i sistemi di difesa, causando morti e feriti e danni non precisati; non ingenti ma neppure del tutto trascurabili come in altri casi. Soprattutto hanno rappresentato un ulteriore test per i sistemi di difesa antimissile di Israele; l’esito non è stato troppo felice per un apparato di sicurezza che sinora, parametrato sui lanci dei vettori “tattici” da Gaza e dal Sud Libano, si considerava pressoché impenetrabile. Il 7 ottobre scorso, nel primo anniversario del peggior eccidio di ebrei avvenuto dopo la Shoah, i palestinesi di Gaza, l’Hezbollah libanese e gli Houthi dello Yemen meridionale hanno festeggiato la ricorrenza lanciando numerosi razzi su Israele. I centri più colpiti sono stati Haifa e Tiberiade, ma grazie alla “cupola di ferro” si sono registrati appena una decina di feriti. Israele, naturalmente, ha risposto con violenti bombardamenti a Gaza, in Yemen e in Libano, anche a nord del fiume Litani e fino alla periferia di Beirut. È però significativo che mentre quasi da ogni parte, anche fra i tanti Paesi amici di Israele, si chiede un cessate il fuoco, essenzialmente per risparmiare la popolazione civile di Gaza, Hamas e gli altri gruppi palestinesi collegati, insieme agli alleati libanesi, insistano nel voler mantenere viva una guerra che sanno di non poter mai vincere.

Evidentemente i 42.000 morti nella Striscia, di cui un terzo bambini, i centomila feriti, la distruzione di buona parte della loro città-stato, i duemila morti tra i miliziani e civili libanesi, non sono ancora sufficienti a far loro dire “basta”. Insistono, ballano nonostante i propri morti perché sul dolore per quelli prevale la gioia di aver realizzato il pogrom servito da innesco per una guerra multi-fronte. Ismail Haniyeh, il leader politico di Hamas assassinato in Iran in un’azione israeliana nel luglio scorso, intervistato da una televisione russa dopo che le rappresaglie israeliane a Gaza stavano facendo le prime migliaia di morti, aveva soavemente dichiarato che per i palestinesi – non Hamas, Jihad islamico, Brigate al-Qassam, ma per i palestinesi tout court – conta solamente la terra. I morti, per la loro cultura, si possono vendicare con i vivi che verranno dopo di loro. La terra, se si perde, si perde per sempre. Per questo, nei 76 anni da che esiste Israele non hanno mai accettato che si potesse condividere quella stessa terra, in cui entrambi i popoli avevano lasciato dalla preistoria le loro memorie ancestrali e tribali, da quando il giudaismo non era ancora una religione monoteista e migliaia di anni prima che esistesse l’Islam.

Ma sulla scia dell’Iran, vera anima nera dietro l’escalation militare di quest’ultimo anno di sangue in Medio Oriente, un altro motivo di forte destabilizzazione e di crisi dal punto di vista palestinese sono stati gli Accordi di Abramo. Promossi dal presidente americano Donald Trump a fine estate del 2020, hanno sancito la normalizzazione dei rapporti tra Israele e due Paesi arabi, Emirati Arabi Uniti e Bahrein dopo la storica apertura di relazioni diplomatiche con l’Egitto (1979) e con la Giordania (1994). A questi Paesi hanno fatto seguito, in via preliminare, Marocco e Sudan. Dopo un cambio di presidenza in Usa, con il democratico Joe Biden, nell’imminenza di un possibile ritorno del repubblicano Trump ma anche se vincerà la candidata democratica Kamala Harris, gli Accordi di Abramo (profeta simbolo di tutte e tre le religioni confessionali, appunto dette abramitiche) secondo la maggior parte degli analisti stanno reggendo. Per l’Iran queste intese hanno rappresentato un duro colpo, perché sottraggono ulteriormente prestigio a Teheran e lo isolano di più dalla comunità internazionale.

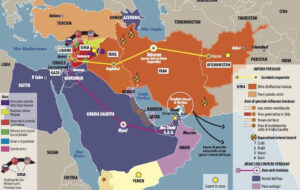

Per questo l’Iran ha aiutato materialmente Hamas e i vari gruppi armati collegati e, forse, ha ispirato moralmente il pogrom di un anno fa; questo oltre a finanziare l’Hezbollah libanese, che di Teheran è una cellula, e gli Houthi nello Yemen del sud. La mossa però non gli è riuscita e gli Accordi non si sono vanificati come sperato. Ad essi potrebbe aggiungersi l’Arabia Saudita, appena ci fosse una tregua con i palestinesi. Oggi che in quasi tutto il mondo si riscontrano cambi di passo verso destra, se non francamente reazionari e sovranisti, per i palestinesi potrebbe essere tardi. Ma non può essere l’aberrazione di un pogrom rivoltante a cambiare la tendenza, forzando la mano con velleitaria violenza a chi è in nettissima superiorità nei loro confronti. Rispetto ai popoli circostanti, i palestinesi oggi sono in forte calo di consensi. Gli antichi ideali panarabi sembrano appena reminiscenze di uno stantio clima post-coloniale. Di leader come Ataturk, Nasser, Mossadeq, Bourghiba, persino del corrotto Arafat si è perso lo stampo. Da qualche parte, tra i potentati mediorientali, lo si dichiara quasi apertamente: dei palestinesi non ne possiamo più. Forse a causa di questo isolamento i gruppi che praticano guerriglia e terrorismo, nonché la popolazione civile, che non potrebbe non essere allineata con la fazione confessionale al potere, pena la vita con l’accusa di tradimento e di “intelligenza col nemico sionista”, sono riusciti a cementare un’alleanza che più incongrua non potrebbe essere, quella con il Paese più grande e potente della regione, ma come loro parimenti isolato, l’Iran.

Ho detto incongrua a ragion veduta. Chi ha conosciuto luoghi e persone trenta o quaranta anni fa, può dare testimonianza che tra i palestinesi, musulmani della corrente sunnita, maggioritaria, e gli iraniani, sciiti, seconda denominazione dell’Islam, ci sono differenze e odi così inveterati come solamente tra religioni affini si possono riscontrare. Il paragone più scontato è quello delle guerre tra cristiani calvinisti e cattolici nella Francia del XVIº secolo, poi riprese nei due secoli successivi. Ma tali contrapposizioni, di ordine per così dire teologico, sono ancora poco rispetto alle differenze etniche. Gli iraniani, maggioritariamente di stirpe iafetica o, se si preferisce, caucasica o ariana, quando la parola “razza” non aveva ancora assunto l’accezione (giustamente) vergognosa di oggi, hanno sempre tenuto a sottolineare la propria origine indoeuropea. Soprattutto – escludendosi una commistione con i fenotipi africani, troppo lontani dai loro – specialmente contrapponendosi ai popoli semiti, quali sono gli arabi e gli ebrei. Il meno gradito degli accostamenti, peraltro, più che con gli ebrei è sempre stato con gli arabi. Questo anche per il fatto che il farsi, ossia il persiano, pur scrivendosi con caratteri arabi è una lingua indoeuropea, appartenente al ramo sudoccidentale delle lingue iraniche.

Il passaggio da tanto disprezzo (o forse meglio dire complesso di superiorità) verso gli arabi fino alla prossimità con i palestinesi, a mio parere lo si spiega per due motivi: non certo per “amore” nei loro confronti ma per odio assoluto verso gli ebrei. Come ho accennato, anche gli iraniani, fatte salve alcune significative eccezioni quali le importanti minoranze sciite di Libano, Siria, Iraq e Bahrein, sono particolarmente isolati in seno alla “Umma”, la comunità di fede islamica in senso lato. I palestinesi, altrettanto isolati, dalla nascita del regime teocratico subentrato allo Scià 45 anni fa sono l’occasione ideale per motivare la loro belligeranza con Israele. Dato il suo peso sul piano geopolitico (quasi 1,7 milioni di kmq di territorio e circa 90 milioni di abitanti), militare ed economico, anche per gli enormi giacimenti petroliferi e di gas, l’Iran sarebbe stato la maggiore potenza dell’area, se non fosse stato per Israele, il più piccolo ma il più forte degli Stati mediorientali, anche per il rapporto esclusivo con il gigante statunitense. Invece l’indiscussa supremazia militare in Medio Oriente è del piccolo Stato grande come la Lombardia.

Da quando è stato fondato, 76 anni fa, Israele solo una volta è rimasto inattivo dopo aver subito un attacco da una potenza avversa. Fu durante la prima Guerra del Golfo (2 agosto 1990-28 febbraio 1991), quando l’allora presidente iracheno Saddam Hussein lanciò contro il Paese ebraico 41 missili balistici “Scud”, nel tentativo di indurre Israele a una reazione e rompere in tal modo la coalizione guidata dagli Usa, della quale facevano parte anche nazioni arabe formalmente in guerra con Israele e che non avrebbero potuto diventarne alleati. Visti gli scarsi effetti dei vettori lanciati dal dittatore iracheno, Israele seguì la strategia dettata dagli americani e si astenne dall’intervenire. Ora che un altro gigante del Medio Oriente ha lanciato un pesante attacco missilistico contro lo Stato ebraico per vendicare l’uccisione sul proprio territorio del capo di Hezbollah Hassan Nasrallah, del generale iraniano Abbas Nilforoushan e del presidente dell’ufficio politico di Hamas, Ismail Haniyeh, l’interrogativo non è “se” ma “quando” verrà la contro-reazione israeliana. Molti pensano a stretto giro di tempo, anche perché in questo momento storico Teheran attraversa una fase di particolare debolezza economica e di difficoltà sul piano interno, con una popolazione spaccata e stanca delle malefatte e degli arbitrii del clero, soprattutto a danno delle donne più evolute. Ali Khamenei, la Guida suprema, parlando giorni fa alla nazione tenendo tra le mani un fucile, ha caricato più che mai i toni della solita retorica, affermando che Israele ha le ore contate e che tutti gli iraniani devono sostenere l’Iran verso una vittoria che sconfiggerà definitivamente il nemico sionista. Ha anche definito gli eccidi del 7 ottobre di un anno fa come un atto giusto e legale di un popolo contro i suoi oppressori, che per merito dell’azione di Hamas sono tornati indietro di 70 anni. Ma sono parole fatue, ad esclusivo consumo interno, alle quali credono ormai in pochi; tanto più che nei mesi scorsi, oltre alle donne ormai in aperto dissidio contro il vecchio ayatollah, anche una parte importante degli uomini e dei giovani, specialmente nelle grandi città, criticano apertamente la linea liberticida di chi detiene il potere.

Quanto al premier israeliano, tempo fa aveva detto che Khamenei è nocivo più di 50 Coree del nord; oggi Bibi insiste che Teheran pagherà molto presto il conto aperto con lui e che “i persiani” potranno tornare a respirare. Mentre però entrambi i lanci di missili su Israele (ad aprile scorso e tre giorni fa) da parte dell’Iran sono stati “telefonati” attraverso la Cia, che ha avvertito il Mossad dell’imminenza degli attacchi (soprattutto il primo), è molto improbabile che Bibi faccia preavvertire gli ayatollah nell’imminenza della sua risposta. È però verosimile, ritengo, che attraverso i suoi informatori interni il premier trovi il modo di avvisare gli elementi della dissidenza con cui Israele ha numerosi contatti; ciò per minimizzare perdite civili specie di persone che osteggiano il regime. Io non credo che sia probabile, ma questa volta se Israele e l’Iran arriveranno a uno showdown militare su larga scala il rischio che avvenga una sorta di moderno Armageddon esiste sul serio.

Come ha detto nel suo ultimo libro, intitolato “Il suicidio di Israele”, la storica (ebrea) italiana Anna Foa, il premier e i suoi accoliti stanno portando alla rovina un Paese e lo spirito che ne aveva animato la fondazione. Nell’Antico Testamento e, con molte diversità anche sostanziali, nell’Apocalisse di S. Giovanni, si narra di un re buono della stirpe di Davide, inviato celeste, che ad Armagheddon (o Meghiddo) darà luogo allo scontro finale contro gli emissari di Satana. Alla fine le forze del Bene prevarranno e il Male sarà sconfitto. Certo è difficile immaginare Bibi Netanyahu come un angelo del bene e se fuori dalla metafora biblica questo scenario bellico finale dovesse modernamente avverarsi, potrebbe accadere che due forze del Male contrapposte si eliminino vicendevolmente. Dopo tutto, nell’accezione comune Armagheddon può anche essere l’Apocalisse stessa, ipostasi della catastrofe. © RIPRODUZIONE RISERVATA