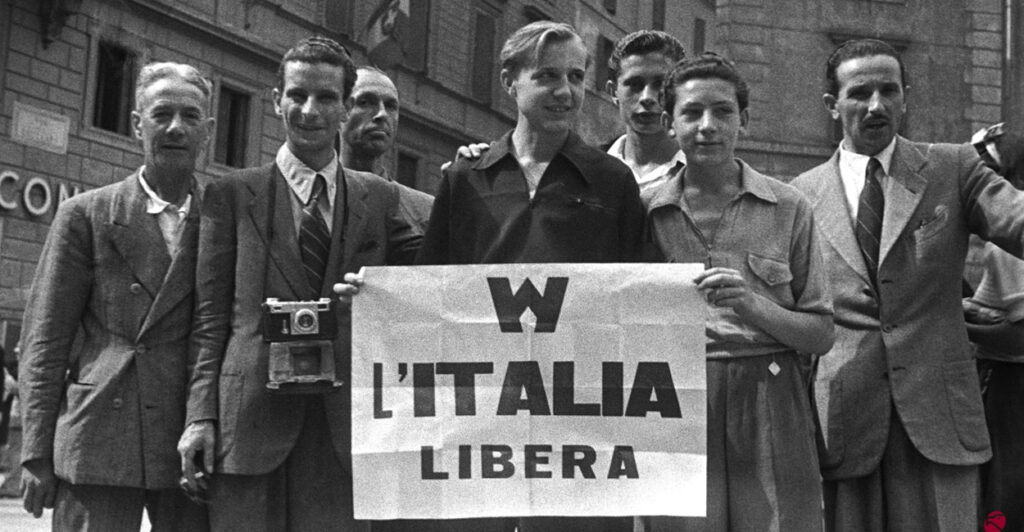

L’assemblea costituente 25 giugno 1946 – 31 gennaio 1948 Il messaggio della Storia deve essere completo, e non abbandonato a letture speculative. La Resistenza al nazi-fascismo non fu, come si è voluto far credere, una pagina scritta solo dai comunisti. C’era una pluralità di voci altrettanto importanti, dal socialismo laico al mondo cattolico. Se non...

La guerra civile, la nascita della Repubblica. E il valore di una Resistenza plurale

Vittorio Emiliani

Direttore onorario - Ha cominciato a 21 anni a Comunità, poi all'Espresso da Milano, redattore e quindi inviato del Giorno con Italo Pietra dal 1961 al 1972. Dal 1974 inviato del Messaggero che ha poi diretto per sette anni (1980-87), deputato progressista nel '94, presidente della Fondazione Rossini e membro del CdA concerti di Santa Cecilia. Consigliere della RAI dal 1998 al 2002. Autore di una trentina di libri fra cui "Roma capitale Malamata", il Mulino.