Milano avvolta dallo smog, vista dal 39esimo piano del Palazzo della Regione Lombardia [credit Claudio Furlan/LaPresse]Un solo microgrammo di polveri sottili Pm10 per ogni metro cubo di aria è responsabile di venti morti in più ogni cento, una crescita del 5.9% del tasso di mortalità. Alle polveri sottili della Lombardia è attribuibile una mortalità doppia rispetto...

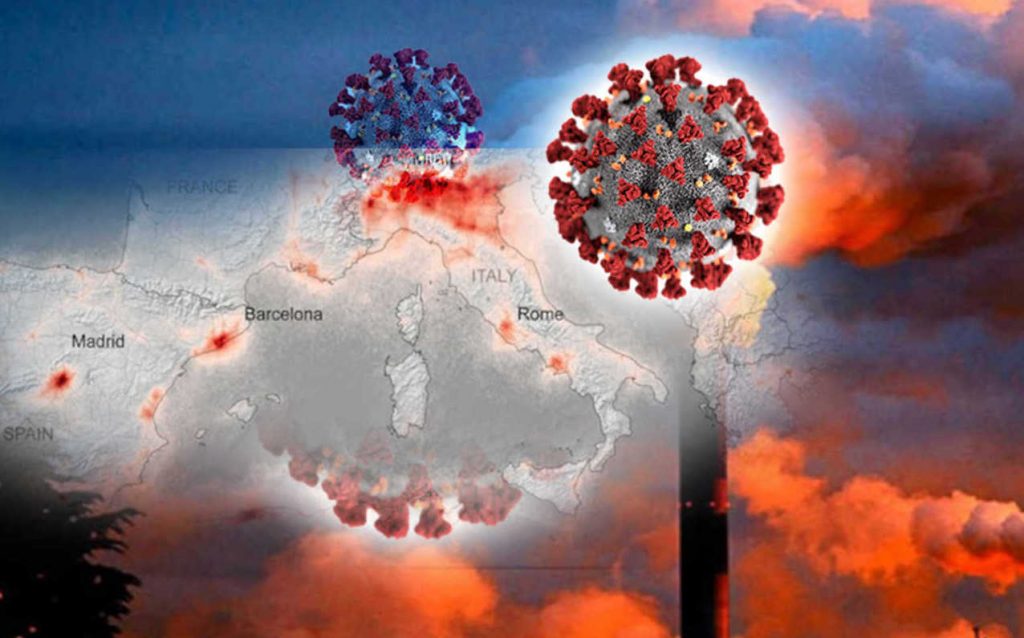

Il “tappeto volante” del Covid. 35 studi interdisciplinari confermano: le polveri favoriscono la Sars CoV-2

Maurizio Menicucci

Inviato speciale per il telegiornale scientifico e tecnologico Leonardo e per i programmi Ambiente Italia e Mediterraneo della Rai, ha firmato reportage in Italia e all’estero, e ha lavorato per La Stampa, L’Europeo, Panorama, spaziando tra tecnologia, ambiente, scienze naturali, medicina, archeologia e paleoantropologia. Appassionato di mare, ha realizzato numerosi servizi subacquei per la Rai e per altre testate.