La Storia è fatta di Memoria, anche dei suoi orrori. E la generosa testimonianza dell’Olocausto da parte dei superstiti (ora sempre meno, perché il tempo passa) ci ha permesso di indignarci, di poter dire: “Mai più”. La Shoah è consegnata alla memoria collettiva per diverse ragioni. Incidono le testimonianze, l’impegno delle generazioni successive, la scelta del presidente americano Eisenhower di documentare tutto, ma anche una serie di circostanze storiche. Però conoscerla, parlarne, non rende questa tragedia più grave di altre di cui non si parla mai. Operazioni di sterminio ce ne sono state in più parti del mondo, e il fatto che non siano raccontate non assolve nessuno

L’articolo di GIANNI MATTIOLI e MASSIMO SCALIA

“SCOMPARSI NOI, IN ITALIA la Shoah verrà dimenticata: il grido di Liliana Segre interroga tutti”, titolava Italia Libera nei giorni consacrati alla memoria della Shoah. Umana la preoccupazione di Liliana Segre, e carica di senso storico-politico. Richiedere che la scuola, il quadro generale dell’educazione approntino e utilizzino ore, lezioni e strumenti che non consentano la perdita della memoria. Dei genocidi che hanno ricoperto la storia dell’uomo quello della Shoah ha caratteristiche che lo rendono unico. Mai alla soppressione di un popolo erano state date le terribili cadenze e procedure di una fabbrica manifatturiera, eccellenza storica per i tedeschi, nella quale torture, fame, sete, umiliazioni, atroce sperimentazione medica erano momenti della catena. Lo stesso “Arbeit macht freit” sembra un inconscio riferimento, al di là dell’orrida ironia, all’assurdo trasferimento dell’organizzazione di una fabbrica a quella dello sterminio.

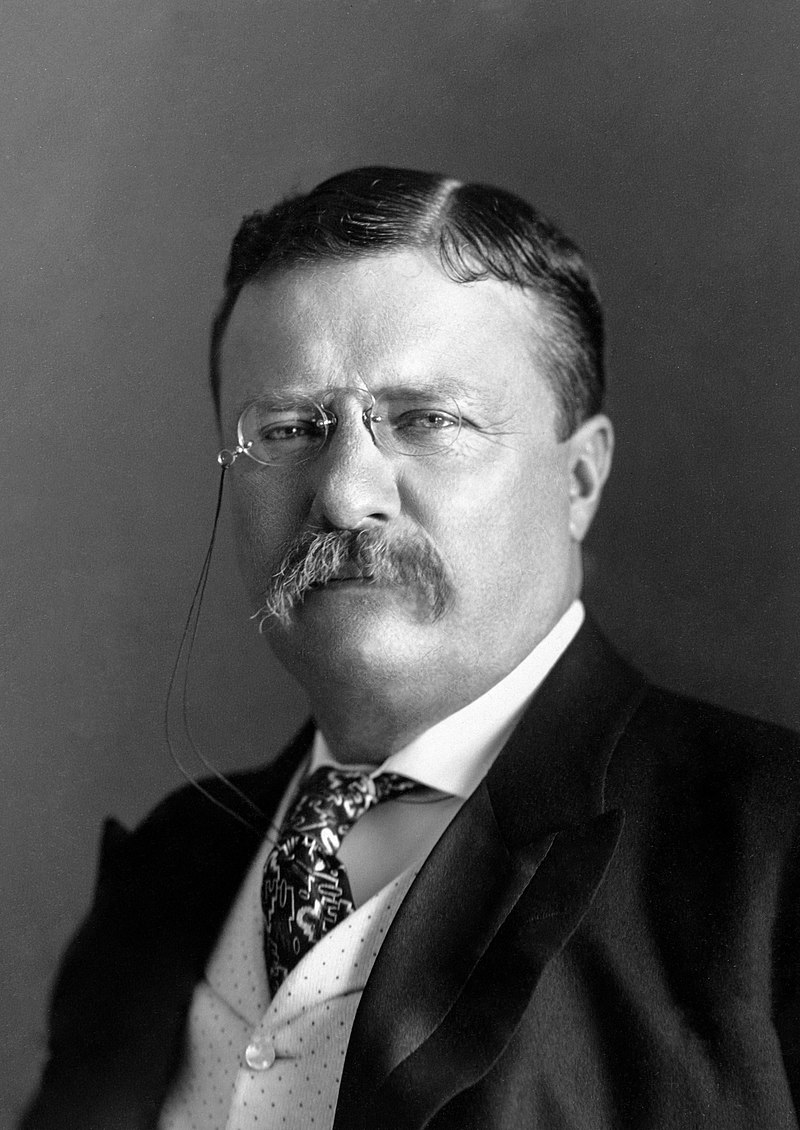

Dobbiamo essere grati a Dwight D. Eisenhower – passato alla storia come “Ike”, comandante in capo delle Forze Alleate in Europa (1944) e futuro 34esimo presidente degli Stati Uniti (1953-1961) – che non consentì che nulla nei campi di sterminio venisse toccato prima che i fotografi e i registi dell’esercito riprendessero le inimmaginabili scene, sulle quali si sono poi fondati non solo una documentaristica visiva e letteraria ma anche gli innumerevoli riferimenti cinematografici che hanno portato alla ribalta la follia della Shoah. E che rendono vani i disgustosi tentativi, perpetui, di negare, diminuire, “rivedere” quelle tremende vicende. Quelle immagini, e l’emersione puntuale di nomi e responsabilità nel processo di Norimberga (20 novembre 1945 – 1°ottobre 1946) – il primo che si sia realizzato contro “crimini di guerra” –, hanno portato un’intera generazione di tedeschi a una rimozione collettiva che si esplicitava nel “non aver saputo”. Eppure, erano cose che accadevano quotidianamente con il coinvolgimento di tutta la logistica dei convogli ferroviari, a valle dei clamorosi prelievi degli Ebrei che lasciavano nelle città vuoti di attività altrettanto clamorosi. E fu proprio un gruppo di giovani, allora, studenti tedeschi a confermare in un incontro di quarant’anni fa l’esistenza di una generazione “saltata”: quella dei loro genitori.

Unico anche per una potente soggettività, quella dei superstiti, che è riuscita a imporre il ricordo e a farlo celebrare su scala mondiale. A coniare e a praticare il riconoscimento di “giusto tra le nazioni” per chi si adoperò per salvare vite dai lager. Ma tutto questo rimanda a inevitabili confronti, applicando il rammarico suggerito della Segre anche ad altri stermini e genocidi. E a una ipotesi di fondo, che intreccia la riflessione sui destini dei popoli col perché di tanta violenza.

Nei confronti di altri genocidi, forse non sorretti da analoga soggettività, forse non così focalizzati com’è avvenuto per la Shoah in virtù di alcuni fatti fondamentali sopra ricordati, non viene praticato alcun ricordo, anzi, prevale la rimozione quando non la negazione. È il caso dell’olocausto degli indiani nordamericani, che ha avuto come cause malattie, guerre, stragi, infanticidi, diffusione dell’alcol, sterilizzazione coatta, distruzione dell’habitat, pulizia etnica, rimozione e trasferimento e distruzione dei modi di vita aborigeni: una morte di massa che, ancora oggi, i bianchi americani tendono a liquidare come uno sfortunato effetto collaterale di un destino inevitabile. Vogliono dimenticare che, quando gli euroamericani invasero il Nord America e prosperarono nel “Nuovo Mondo”, il numero dei popoli indigeni diminuì bruscamente; intere tribù, spesso nel giro di pochi anni, furono “cancellate dalla faccia della terra”. (Russel Thornton, 1987, American Indian holocaust and survival: a population history since 1492, Norman: University of Oklahoma Press). E se fino a non molto tempo fa la maggior parte degli stessi studiosi sembrava riluttante a indagare sulla storia e la demografia delle popolazioni indiane nordamericane a partire dal 1492, non c’è poi tanto da stupirsi. Il mainstream culturale sulla questione era il cinema americano, che per decadi ha rappresentato i nativi come feroci selvaggi dediti a riti sanguinari, felicemente scalzati dall’arrivo de “I nostri” e dalle loro ragioni di civiltà e di progresso. Il primo film a raccontare una storia diversa fu “Soldato blu” (1970).

La segregazione razziale, le riserve indiane care a Theodore Roosevelt, le deportazioni di massa, in generale la politica razzista nei confronti dei nativi americani, ispirarono Hitler.

«Il concetto hitleriano sia dei campi di concentramento che della pratica del genocidio devono molto, come egli stesso rivendicava, ai suoi studi di inglese e della storia degli Stati Uniti … e spesso lodava davanti alla sua cerchia più ristretta l’efficienza americana dello sterminio – per fame e conflitti impari – dei selvaggi rossi che non potevano essere domati dalla cattività. Era molto interessato a come era rapidamente declinata la popolazione Indiana per fame ed epidemie quando il governo degli Stati Uniti li aveva obbligati nelle riserve … una deliberata politica di sterminio … Per qualche tempo Hitler pensò di deportare gli Ebrei in una grande “riserva” nell’area di Lublino, dove il loro numero si sarebbe ridotto a causa della fame e delle malattie» (John W. Toland, 1991, Adolf Hitler: The Definitive Biography, Anchor; Reissue edition).

Altri esempi ispiratori per Hitler furono la segregazione razziale e i campi di concentramento praticati dai Boeri nel Sudafrica, e il genocidio degli Armeni. Quest’ultimo è stato a tutt’oggi riconosciuto solo da trenta Stati, l’Italia l’ha fatto ufficialmente nel 2019 come gli Stati Uniti. Cioè proprio cento anni dopo la fine delle deportazioni di massa e dei massacri che ebbero luogo, a partire dal 1915, con l’approvazione della legge “Tehcir” che consentiva la deportazione degli Armeni. Alcuni sostengono che in realtà, deportazioni, torture, massacri, umiliazioni macabre, marce forzate – le “marce della morte” – quali vividamente raccontati ne “I quaranta giorni del Mussa Dagh” di Franz Werfel, non corrispondevano a un progetto di sterminio ma al complesso gioco in cui l’affermarsi del nazionalismo turco, i “giovani turchi”, nel disfacimento dell’Impero Ottomano si intrecciava con la vicenda bellica e le alleanze, quale si realizzavano in Turchia nella Prima guerra mondiale. Fatto sta che un milione e mezzo furono gli Armeni uccisi – la cifra su cui concorda la maggioranza degli storici – oltre l’80% della popolazione armena di allora. A tutt’oggi sono previste pene fino a tre anni di reclusione per chi in Turchia parla pubblicamente del genocidio degli Armeni, che resta elemento di attrito della Turchia con la UE e la Santa Sede, mentre in Francia i “negazionisti” sono passibili del carcere.

Nel “Messaggio del Santo Padre agli Armeni” (12 aprile 2015) Papa Francesco parla apertamente di “genocidio degli Armeni” ufficializzando una posizione che era già stata assunta da Giovanni Paolo II, in una dichiarazione comune con Karekin II, Patriarca e Catholichos di tutti gli Armeni, durante la celebrazione del 1700° anniversario della proclamazione del cristianesimo quale religione dell’Armenia (27 settembre 2001). Ma nonostante queste dichiarazioni e riconoscimenti il genocidio degli Armeni non ha mai raggiunto livelli generali di consapevolezza, come anche altri, tremendi, operati su altre popolazioni.

Basta pensare, in tempi più recenti, seconda metà degli anni ’70, al genocidio perpetrato in Cambogia da Pol Pot e dai Khmer Rossi. Un “auto genocidio” per realizzare una repubblica socialista su base agraria, ispirata al Maoismo. Esecuzioni di massa, lavori forzati, deportazioni che hanno colpito tutte le famiglie cambogiane, abusi fisici, torture – il famigerato centro di Tuol Sleng, una delle 196 prigioni gestite dai khmer rossi – malnutrizione e malattie. Gli oppositori venivano giustiziati nei “Killing fields” (spesso con attrezzi contadini per risparmiare proiettili) e sepolti in fosse comuni. Il rapimento e l’indottrinamento dei bambini era funzionale alla creazione di un vero esercito di bambini-soldato, forse il più numeroso mai realizzato. Il Documentation Center of Cambodia riportava nel 2012 un elenco delle persone uccise durante il regime: più di un milione le morti accertate. Ma molte valutazioni fanno salire ad almeno tre milioni i morti da imputare al regime di Pol Pot nel quinquennio 1975-1979. L’invasione vietnamita della Cambogia pose fine al genocidio con la sconfitta dei khmer rossi nel 1979.

Il soffermarsi sui tre esempi – Nativi americani, Armeni, Cambogiani – è anche per proporre agli storici la correlazione tra il costituirsi di Stati e i genocidi alla base di questa costituzione. E una correlazione analoga potrebbe essere istituita tra la nascita del Giappone moderno e gli stermini operati in Cina e in altre aree dell’Estremo Oriente dall’esercito giapponese occupante. Rispetto a una stima di 6 – 10 milioni di morti tra il massacro di Nanchino (1937) e il 1945, lo storico Sterling Seagrave, premessa la difficoltà di pervenire a stime plausibili, retrodata gli stermini della politica imperiale giapponese al 1895, con l’assassinio della regina coreana Min e l’invasione della Corea e della Manciuria meridionale, e osserva che, relativamente all’arco temporale 1895-1945 e nelle aree di occupazione giapponese, il totale delle vittime da parte giapponese è più vicina a 10-14 milioni. Di questi, suggerirei che tra i 6 e gli 8 milioni erano di etnia cinese, indipendentemente da dove fossero residenti.» (Risposta dell’autore a una domanda di un lettore nel forum dedicato al libro “Gold Warriors” da lui scritto con Peggy Seagrave, post del 5 febbraio 2007).

Ma un altro storico propone un raffronto e stime ancor più agghiaccianti:

«Sarebbe inutile cercare di stabilire quale dei due aggressori dell’Asse, Germania o Giappone, sia stato il più brutale tra le popolazioni che decimarono. I Tedeschi uccisero 6 milioni di Ebrei e 20 milioni di Russi [vale a dire cittadini sovietici]; i Giapponesi sterminarono fino a 30 milioni fra Coreani, Filippini, Malesi, Vietnamiti, Cambogiani, Indonesiani e Birmani e almeno 23 milioni di loro erano di etnia cinese». (J. Chalmers, The Looting of Asia, 25, 22, 2003, Ed. London Review of Books)

(1. Continua) © RIPRODUZIONE RISERVATA