Per l’autore del saggio, pubblicato a fine gennaio da Meltemi, le ultime modifiche alla Costituzione italiana del 1948 «servono per “liberare” il potere della tecno-economia dagli ostacoli che ancora si frappongono alla piena realizzazione dei suoi scopi». Il potere politico è spinto ai margini dei meccanismi decisionali, scalzato progressivamente da un’accumulazione di potenza incontrollata generata dal tecno-capitalismo. Ma cos’è che ha permesso al potere economico di scalzare quello politico e di trasformare il nostro tempo nell’«età dell’economia», si chiede Sergio Marotta nella postfazione che pubblichiamo per gentile concessione dell’autore e dell’editore. Oggi «l’economia non si limita a invadere l’intera società, ma si sostituisce direttamente allo Stato» e «le società per azioni transnazionali concentrano, insieme a immensi capitali, una quantità sterminata di dati sulla vita dei singoli individui, ben superiore a quella in possesso delle amministrazioni pubbliche»

◆ La postfazione di SERGIO MAROTTA, sociologo del diritto

◆ La postfazione di SERGIO MAROTTA, sociologo del diritto

► Se dovessi riassumere i contenuti del libro di Carlo Iannello in una sola frase sceglierei quella da lui usata a proposito delle ultime modifiche alla Costituzione italiana del 1948:

«Sebbene siano modifiche della Costituzione, esse non sono espressione del costituzionalismo, come lo abbiamo conosciuto sinora. Il loro scopo non è quello di porre limiti al potere in favore delle libertà, ma di limitare le libertà in favore del potere (politico-economico) delle grandi imprese. Servono per ‘liberare’ il potere della tecno-economia dagli ostacoli che ancora si frappongono alla piena realizzazione dei suoi scopi».

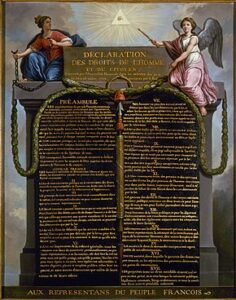

Quello di cui parla Carlo Iannello è il tramonto del costituzionalismo moderno come affermatosi dalle prime Dichiarazioni dei diritti fino alle Costituzioni del Novecento. E ciò è dovuto all’organizzazione, alla concentrazione e alla progressiva istituzionalizzazione del potere economico che si sta sostituendo al potere politico, aprendo la strada a quella che potremmo già oggi definire «l’età dell’economia». Il potere politico è stato, negli ultimi secoli, il potere più forte: concentrato in poche grandi unità territoriali costituenti le diverse nazioni, è riuscito ad organizzare e a coinvolgere masse sempre più ampie di popolazione attraverso l’integrazione di un numero crescente di individui singoli e di gruppi.

Quello di cui parla Carlo Iannello è il tramonto del costituzionalismo moderno come affermatosi dalle prime Dichiarazioni dei diritti fino alle Costituzioni del Novecento. E ciò è dovuto all’organizzazione, alla concentrazione e alla progressiva istituzionalizzazione del potere economico che si sta sostituendo al potere politico, aprendo la strada a quella che potremmo già oggi definire «l’età dell’economia». Il potere politico è stato, negli ultimi secoli, il potere più forte: concentrato in poche grandi unità territoriali costituenti le diverse nazioni, è riuscito ad organizzare e a coinvolgere masse sempre più ampie di popolazione attraverso l’integrazione di un numero crescente di individui singoli e di gruppi.

Le Costituzioni moderne sono state, né più né meno, che i patti tra chi deteneva il potere politico, quello che una volta si definiva il sovrano, e il popolo inteso come l’insieme delle persone che viveva sotto il suo dominio nel territorio da lui posseduto e militarmente controllato. Il sovrano persona fisica è stato, poi, sostituito dal popolo sovrano che si esprimeva attraverso una classe di dirigenti selezionati dalla politica con le procedure della rappresentanza. Il popolo sovrano continuava a mantenere le caratteristiche di un potere politico sovraordinato e assoluto nel senso di non riconoscere nulla al di sopra di sé, ma il potere sovrano del popolo era esercitato nelle forme e nei limiti stabiliti dalle Costituzioni moderne.

All’interno del popolo, prima suddito e, poi, a sua volta sovrano, c’erano poveri e ricchi, lavoratori e disoccupati, contadini e operai, industriali e commercianti, religiosi e funzionari, soggetti forti e soggetti deboli. Insomma c’era la società composta da tutti gli individui che vivevano in un determinato territorio e si organizzavano per la propria quotidiana sussistenza. Nel frattempo il potere economico non era ancora concentrato e organizzato come quello politico. Il potere economico era disperso, impegnato nel suo campo, e cioè nella produzione di beni e servizi e nel loro commercio, rimanendo, anche quando era forte, o subordinato e contenuto all’interno del potere politico oppure in una sua zona diversa e circoscritta rispetto a quella dominata dal potere politico.

Per dirla con Fernand Braudel, che ha a lungo studiato l’evoluzione dell’economia europea e del Mediterraneo, «In tale confronto fra modello e osservazione, ho incontrato continuamente una contrapposizione insistente fra un’economia di scambio normale e spesso abitudinaria (nel Settecento, si sarebbe detto «naturale») e un’economia superiore, sofisticata (nel Settecento, si sarebbe detto «artificiale»). Sono certo che tale divisione è tangibile, che gli agenti e gli uomini gli atti e le mentalità non sono gli stessi a questi stadi diversi» [F. Braudel, Capitalismo e civiltà materiale (secoli XV-XVIII), Torino, Einaudi, 1977, p. XX].

Insomma l’economia funzionava «naturalmente» dentro l’organizzazione politica della convivenza e, contemporaneamente, si costruiva i suoi spazi autonomi «superiori» dove, sono sempre parole di Braudel, «comincia una zona d’ombra, e di mezze luci, di attività iniziatiche, che credo siano alla radice di ciò che si può comprendere sotto il nome di capitalismo: è questo un’accumulazione di potenza (che fonda lo scambio su un rapporto di forze altrettanto e più ancora che sulla reciprocità dei bisogni), un parassitismo sociale, inevitabile o no, come tanti altri. Vi è insomma una gerarchia del mondo commerciale, anche se – come in ogni gerarchia, peraltro – i livelli superiori non potrebbero esistere senza quelli inferiori, su cui si appoggiano. Né dimentichiamo, finalmente, che al di sotto degli stessi scambi, ciò che ho chiamato – in mancanza di una migliore definizione – “vita materiale”, costituisce nei secoli dell’antico regime la zona più spessa di tutte».

Quella che Braudel chiamava economia della «vita materiale» era né più né meno che la quotidianità dell’esistenza con la sua autorganizzazione delle attività di sussistenza accanto a tutte le altre che l’umanità aveva sviluppato nella sua naturale evoluzione. Mentre l’economia «superiore», quella legata solo indirettamente alla quotidianità, agiva in spazi autonomi e «artificiali».

Che cos’è che ha permesso al potere economico di scalzare quello politico e di trasformare il nostro tempo in quella che, più sopra, ho definito «l’età dell’economia»? Non solo i progressi tecnologici che hanno enormemente aumentato l’efficienza del capitalismo industriale. Secondo la profetica previsione degli anni Trenta del secolo scorso di due studiosi americani, Berle e Means [A.A. Berle Jr.-G.C. Means, Società per azioni e proprietà privata, Einaudi, Torino, 1966], opportunamente richiamata nel testo da Carlo Iannello, sarebbe stata la società per azioni che, rendendo possibile la concentrazione di enormi quantità di capitali, avrebbe permesso a tali forme istituzionali di sostituirsi ai tradizionali Stati politici «come forze dominanti dell’organizzazione sociale».

Che cos’è che ha permesso al potere economico di scalzare quello politico e di trasformare il nostro tempo in quella che, più sopra, ho definito «l’età dell’economia»? Non solo i progressi tecnologici che hanno enormemente aumentato l’efficienza del capitalismo industriale. Secondo la profetica previsione degli anni Trenta del secolo scorso di due studiosi americani, Berle e Means [A.A. Berle Jr.-G.C. Means, Società per azioni e proprietà privata, Einaudi, Torino, 1966], opportunamente richiamata nel testo da Carlo Iannello, sarebbe stata la società per azioni che, rendendo possibile la concentrazione di enormi quantità di capitali, avrebbe permesso a tali forme istituzionali di sostituirsi ai tradizionali Stati politici «come forze dominanti dell’organizzazione sociale».

Utilizzando la struttura giuridica della società per azioni, oggi le grandi piattaforme tecnologiche – che certo Berle e Means non potevano prevedere nel 1932 – concentrano, insieme a immensi capitali, una quantità sterminata di dati sulla vita dei singoli individui, ben superiore a quella in possesso delle amministrazioni pubbliche, tale da mettere definitivamente nell’angolo l’organizzazione burocratico-statale dei vecchi Stati nazionali e a farla apparire, né più né meno, che una forma di espressione locale di protezione delle tradizioni culturali e della convivenza organizzata su basi solidaristiche.

Se abbiamo considerato lo Stato moderno, per dirla con Zygmunt Bauman [Z. Bauman, Dentro la globalizzazione. Le conseguenze sulle persone, Roma-Bari, Laterza, 2014],

Se abbiamo considerato lo Stato moderno, per dirla con Zygmunt Bauman [Z. Bauman, Dentro la globalizzazione. Le conseguenze sulle persone, Roma-Bari, Laterza, 2014],

«quel complesso di regole e norme che, nutrivamo la speranza, trasformassero ciò che è contingente nel determinato. L’ambivalenza nella Eindeutigkeit – la chiarezza –, la casualità in regolarità; in breve, la primitiva foresta in un giardino ben disegnato, il caos in ordine»

non ci si può meravigliare del fatto che molti abbiano cominciato a pensare che questa funzione ordinatrice potesse essere meglio realizzata proprio dal potere economico che, organizzato nell’impresa privata, si rende conto di aver acquisito uno spazio sempre maggiore anche nella sfera pubblica. Questo fatto spinge il potere economico – e quasi lo costringe – a occuparsi di tutti quei problemi e quelle funzioni che una volta erano affidate all’organizzazione pubblica statuale.

E così, come afferma Carlo Galli nella sua prefazione al libro di Carl Rhodes, opportunamente citata da Iannello, «l’economia non si limita a invadere l’intera società, ma si sostituisce direttamente allo Stato». D’altra parte se oggi Stato e grandi società transnazionali che agiscono nel mondo globalizzato dei mercati vengono posti sullo stesso piano ciò è dovuto, da un lato, al disimpegno dello Stato da molti settori dell’economia – giustificato dall’apparente, e in certi casi effettiva, degenerazione nell’efficienza delle amministrazioni pubbliche oltre che nei comportamenti dei pubblici amministratori – e, dall’altro, proprio all’accentuazione del ruolo pubblico delle grandi società, dei fondi e delle piattaforme.

Il problema è che il potere economico prende le sue decisioni in quei luoghi che già Braudel definiva «zona d’ombra», «di mezze luci», di «attività iniziatiche». I nuovi poteri che si vanno affermando nella sfera pubblica prendono decisioni elaborate nella sfera privata e che valgono per tutti nella sfera pubblica perché si configurano come nuove normatività. La caratteristica dell’opacità dei nuovi poteri costituisce l’esatto contraltare del tentativo di realizzare la piena trasparenza che ha contrassegnato lo sviluppo della trasformazione del potere pubblico tradizionale. © RIPRODUZIONE RISERVATA