Rachel Carson con “Silent Spring”, Kenneth Boulding con “The Economics of the Coming Spaceship Earth”, Dennis e Donella Meadows con “A limit to growth” in meno di un decennio cambiano il paradigma con cui il pensiero scientifico ripensa l’uomo nella biosfera. Comincia la lunga strada, forse troppo lunga, per mettere in primo piano i guasti generati dalla presunta onnipotenza dell’uomo sulle forze della natura. E per comprendere che “non c’è più tempo” e urge intervenire prima che sia troppo tardi per restituire il mondo a chi verrà dopo di noi meglio di come lo abbiamo ricevuto da chi ci ha preceduti. La riflessione di due fra i principali protagonisti del movimento ambientalista italiano degli ultimi cinquant’anni

L’articolo di GIANNI MATTIOLI e MASSIMO SCALIA *

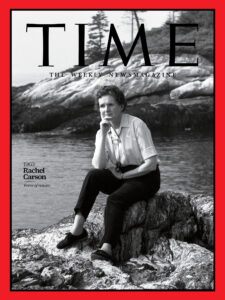

PROPRIO SESSANT’ANNI FA, nel settembre del 1962, veniva pubblicato “Primavera Silenziosa”, il libro di Rachel Carson che segna l’avvento dell’ambientalismo contemporaneo, anticipando tutti gli stilemi che da allora hanno caratterizzato lo scontro tra gruppi industriali ed interessi economici in conflitto con l’ambiente e la stessa vita umana. I critici attaccarono il libro della Carson per mancanza di rigore scientifico, per l’inattendibilità dei dati che presentava. Scettici e negazionisti a bizzeffe, e anche vari esponenti del mondo scientifico si unirono alle accuse delle aziende chimiche. A tutto questo la Carson seppe ben resistere, nonostante le difficoltà che tormentarono molta parte della sua vita e il tumore ai polmoni che la portò alla morte due anni dopo la pubblicazione di “Silent Spring”.

Il motivo di questa “resilienza” si rintraccia nel suo curriculum. Laureata in Zoologia marina presso la Johns Hopkins University nel 1932, varie traversie familiari non le consentono di proseguire nella carriera accademica. Viene assunta nel 1936 dal Dipartimento per la Pesca dell’amministrazione Usa, in seguito “Servizio Pesca e Natura”, del quale ella diviene editore capo nel 1949. Il vasto materiale di articoli e saggi preparati per il suo secondo libro sul mare viene raccolto dalla Oxford University Press che lo pubblica col titolo The Sea Around Us. Il libro rimane nella lista dei bestseller del New York Times per 86 settimane, ne viene pubblicata una versione ridotta nel Reader’s Digest, vince nel 1952 il National Book Award e fa da base a un film documentario che vince un Premio Oscar. Alla Carson vengono conferiti nello stesso periodo due dottorati onorari.

Avendo conseguito una certa tranquillità finanziaria la Carson lascia nel ’52 il “Servizio Pesca e Natura” per dedicarsi allo studio e alla scrittura dei suoi libri. È un altro dramma familiare che, cambiandole condizioni di vita, la induce ad affrontare un tema che diventa la sua preoccupazione dominante: il sempre più crescente ricorso alle sostanze di sintesi in funzione di fitofarmaci. L’insetticida risale la catena alimentare e quel che era pensato per uccidere un parassita dispiega il suo effetto tossico su altri animali e sull’uomo: «Stiamo sottoponendo intere popolazioni all’esposizione di sostanze chimiche che sono state dichiarate estremamente velenose e in molti casi con effetti cumulativi. Queste esposizioni cominciano alla nascita, se non addirittura prima, e – a meno che le cose non cambino – continueranno per tutta la vita delle persone». E così inizia nel ’57 l’insieme di studi e di riflessioni che la Carson racchiuderà in “Primavera silenziosa” e, autrice ormai rinomata, si può giovare, con buona pace dei suoi futuri detrattori, dell’apporto scientifico di altri naturalisti, chimici, biologi e patologi.

Nel giro di neanche un anno la campagna contro di lei e il suo libro si ritorce come un boomerang contro la multinazionale Monsanto e gli altri gruppi chimici interessati, i cui “scienziati” non avevano lesinato accuse di “donna isterica”, “comunista” e inadeguata a supportare le tesi proposte nel libro. Finisce nel guano anche il Dipartimento dell’Agricoltura, che non aveva fatto mancare il suo sostegno all’industria chimica. E non ci fa una bella figura neanche il mondo dei mass media, che aveva fatto coro, seppure più moderatamente, alle invettive e alle calunnie dell’industria. Esito dello scontro sarà inoltre, più tardi, la istituzione della Environment Protection Agency (EPA), a garantire una maggior terzietà rispetto all’Amministrazione.

Insomma, la prima grande battaglia ambientalista moderna, capace di individuare e additare all’opinione pubblica un tema rilevante, fornendo inoltre le corrette motivazioni scientifiche a supporto. Ed è una vittoria che incide anche sul rapporto Istituzioni/Ambiente. È la nascita dell’ambientalismo scientifico. L’unico rammarico è che Rachel Carson non poté vedere la messa al bando del DDT, il pesticida simbolo di questa vicenda, che avvenne, alcuni anni dopo la sua morte, nel 1971 su ordine rivolto, giustappunto all’EPA, dalle Corti federali d’appello degli Usa.

Premi, ponti inaugurati in suo onore, temi musicali a lei dedicati, il diffondersi di un ambientalismo associativo moderno costituiscono il corredo per la valutazione del Time, che nel 1999 la collocò tra le cento persone più influenti del XX secolo.

✻ ✻ ✻

Quattro anni dopo “Silent spring”, la Johns Hopkins pubblica una raccolta di articoli presentati in una conferenza e, tra essi: “The Economics of the Coming Spaceship Earth” di Kenneth Boulding (1966). Economista, filosofo, poeta e psicologo Boulding ben rappresenta quella interdisciplinarità che troverà in Gregory Bateson il campione più celebrato, sicuramente nell’universo ambientalista. La critica di Boulding all’inadeguatezza del PIL a misurare il “valore” di una società avrà un’eco nel famoso discorso di Bob Kennedy all’università del Kansas durante la sua campagna per le elezioni presidenziali (1968), che, a risentirlo, non risparmia neanche oggi qualche luccicone. Boulding raffigura quella dominante come l’“economia del Cowboy”: enormi spazi a disposizione, illimitate le risorse cui attingere, illimitati i luoghi per smaltire i rifiuti. La terra si muove nello spazio cosmico, invece, come un’astronave e l’Astronauta dispone, al contrario del Cowboy, di spazi molto ristretti; le materie prime e l’energia vanno gestite con grande oculatezza e quindi è assoluta la necessità di riciclare i propri rifiuti per trarne nuove materie prime ed energia.

Risoluto è l’appello di Boulding a modificare radicalmente il modello economico del Cowboy per passare con determinazione a quello della nave spaziale, riorganizzando su scala planetaria produzione, consumo e gestione dei rifiuti. È il primo allarme che propone un ripensamento globale del modello socioeconomico, industriale e culturale dominante perché esso non è più applicabile di fronte alla nuova consapevolezza di quanto siano mutate profondamente le condizioni “al contorno”.

✻ ✻ ✻

Tutti i criteri forniti nel saggio di Kenneth Boulding pubblicato nel 1966 dalla Johns Hopkins costituiscono la base dell’economia circolare. Oggi divenuta logora per l’uso ubiquitario rispetto alle posizioni socioculturali di chi ad essa fa riferimento: imprese, circoli ambientalisti, sindacati del lavoro sia padronali che operai, seminari universitari, spot per il greenwashing, lezioni scolastiche. Spesso accomunate da un’uguale sconoscenza, verificata personalmente in vari casi, del da dove provengano quei criteri e chi sia mai stato Boulding. Che, invece, andrebbe riconosciuto come il primo studioso che ha cercato di istituire un’economia “evolutiva”, nel senso di un’economia i cui principi mutuino le possibilità di sviluppo dall’analogia con i sistemi biologici (“An Ecological Introduction” e “The Theory of the Economic Organism” in Reconstruction, 1950).

In contrasto con l’economia classica, la quantità su cui porre l’accento non è per Boulding il lavoro ma il know how, una sorta di equivalente del DNA in biologia: come il DNA fornisce il know how genetico per produrre il salmone dalle uova, così i tecnologi del fotovoltaico, per fare un esempio dell’oggi, con i loro strumenti posseggono il know how per produrre un sistema di trasformazione dell’energia solare in energia elettrica. E non è un caso che Boulding si riferisca al know how come alla “Noosfera”, il termine con cui Teilhard de Chardin aveva designato il più elevato stadio di sviluppo della biosfera, caratterizzato dallo sviluppo delle attività razionali dell’umanità: «… above the animal biosphere a human sphere, a sphere of reflection, of conscious invention, of conscious souls (the noosphere, if you will)» (Hominization, 1923). Comune la convinzione dei due che ragione umana e pensiero scientifico hanno creato, e continueranno a creare, il prossimo “strato geologico” dell’evoluzione.

C’è da sperare, in questi tempi di crisi globale, guerra e risorgenti minacce nucleari, che il loro sguardo si spingesse più lontano di quanto suggeriscano gli aspetti delle drammatiche vicende quotidiane. Un segno retrospettivamente incoraggiante è che “Spaceship Earth” divenne, dopo settimane di mobilitazione che coinvolsero moltitudini di cittadini negli Usa, lo slogan dei duecentomila che sfilarono a New York il 22 aprile 1970. La prima grande manifestazione ambientalista, scelta poi come giornata mondiale della Terra; non casualmente la ratifica dell’Accordo di Parigi da parte di 196 governi è avvenuta il 22 aprile 2016. Magari Time non lo avrà registrato tra i primi 100 influencer del XX secolo, però Kenneth se l’è cavata alla grande.

✻ ✻ ✻

L’economia evolutiva, per come ne abbiamo brevemente accennato, fa intendere come essa si muova nell’ambito di quella teoria generale dei sistemi alla quale stava dando fondamentali contributi anche Ludwig von Bartalanffy (General System Theory, 1968): una teoria interdisciplinare, basata su Matematica e Scienze Naturali, che coniuga la teoria dei Sistemi dinamici con la teoria del Controllo, con applicazioni nell’Automazione e nella Cibernetica. Si comprende allora agevolmente perché il Club di Roma, al passo con i tempi, si rivolga a Jay Forrester per commissionargli un modello generale di sviluppo planetario. Forrester, professore al MIT ed esperto di sistemi dinamici applicati a servomeccanismi, in particolare per i sistemi di difesa aerea, aveva già pubblicato nel 1968 uno studio nel quale l’integrazione tra feedback della teoria del controllo e calcolo digitale aveva offerto un nuovo approccio per simulare il comportamento di sistemi sociali. La risposta al Club è veloce e il rapporto, “World Dynamics”, viene pubblicato nel gennaio 1971.

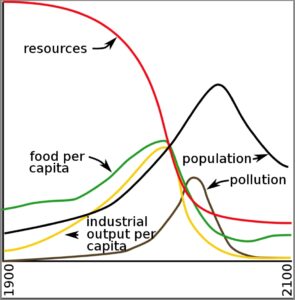

L’interesse del Club è avere, soprattutto, riposte su quel che viene ritenuto il “predicament of mankind”, la difficile situazione dell’umanità. I modelli alla Forrester forniscono, infatti, spunti importanti sul comportamento dei sistemi complessi e, soprattutto, possono aiutare a progettare politiche efficaci per migliorare le prestazioni del sistema. Per questo a Forrester viene richiesto uno studio più esteso e che meglio possa rispondere al tema posto dal Club. Forrester è però impegnato in un modello di politica urbana e propone che il lavoro richiesto sia affidato al primo PHD del suo gruppo di ricerca: Dennis Meadows. La ricerca viene condotta, sulla base del lavoro di Forrester, insieme a Donella Meadows, la moglie di Dennis, Jørgen Randers e William W. Behrens III. Il rapporto, “A limit to growth”, viene pubblicato nel 1972. È un successo mondiale, non solo americano.

Qui, nella “provincia italiana”, erano i mesi in cui si svolgevano, su base nazionale, i primi “corsi abilitanti” all’insegnamento. Insieme ad altri colleghi facevamo da insegnati, ospiti del nostro vecchio liceo, il “Giulio Cesare”, alla folta massa di coloro che volevano entrare a pieno titolo nei ranghi docenti della scuola media superiore o cambiare settore disciplinare. Meglio tacere il contributo che, per improprio “buonismo”, demmo al declino della scuola italiana, ma quel che nel merito vale la pena ricordare è l’aula magna del liceo gremita di corsisti – la partecipazione non era obbligatoria – che seguirono con interesse il seminario, promosso per illustrare il “Rapporto Meadows” e presieduto da Marcello Cini. Il modello più semplice si basava su cinque parametri: popolazione, produzione di cibo, industrializzazione, inquinamento e consumo di risorse naturali non rinnovabili. Le curve a campana, rese celebri dal modello, traducevano in immagine astratta, ma visibile, l’andamento nel caso in cui la crescita di uno dei cinque parametri fosse andata fuori controllo: il crollo del “sistema” nello sprofondare della curva sull’asse dei tempi.

Certo, un’analisi critica non poteva consentire col rigido determinismo di quelle curve: quale affidabilità potevano avere indicazioni affette da errori sullo “stato iniziale”, cui quel tipo di curve sono molto sensibili, inevitabili per l’inaccessibilità o l’imprecisione dei dati di partenza relativi a molti grandi Paesi? E poi, seppure con qualche decennio di ritardo, stava maturando anche in Italia la critica all’oggettività della scienza e alla neutralità del sapere scientifico – come illustrava il pool dei promotori della rivista “Sapere” – della quale proprio Cini era il teorico sul piano più strettamente epistemologico. Impossibile, quindi, accettare l’“oggettività” di quelle curve, che sottendevano un determinismo che poteva essere concesso solo all’universo della dinamica newtoniana, assai semplice rispetto alla complessità e alle interdipendenze del sistema globale oggetto del Rapporto.

Ma la critica si fermava, consapevole, a quelle che erano osservazioni del “secondo ordine”, perché le curve non pretendevano di essere rigorose previsioni ma segnalavano più che accettabilmente dove l’umanità si stava andando a cacciare. E, rispetto al discorso pubblico, per la prima volta anche in Europa veniva discusso il “predicament of mankind” come conseguenza del modello socioeconomico, dominante, fondato sulla crescita illimitata e i suoi rischi altrettanto illimitati.

Una consapevolezza che, dopo l’allarme sul cambiamento climatico come crisi globale e dopo decenni di documenti scientifici, quotidiane mobilitazioni ambientaliste, riconoscimento formale degli stakeholder e l’azione delle Agenzie delle Nazioni Unite, non è divenuta ancora programma politico globale da realizzare con sempre più indifferibile urgenza. “A limit to growth”, cinquant’anni fa. © RIPRODUZIONE RISERVATA

(*) Questo articolo sarà pubblicato anche su QualEnergia.it