L’“oro blu”, cioè l’acqua, sta diventando sempre di più un’emergenza globale, per la carenza di quella potabile e di quella necessaria all’irrigazione agricola. Ma dove l’acqua abbonda, e cioè nei mari, c’è un’emergenza di altra natura: l’inquinamento. L’Unione europea ha messo in campo alcune azioni per monitorare e contrastare questo problema, che ha inevitabili ripercussioni sulla nostra salute. E la Corte dei Conti europea ha recentemente diffuso la sua Relazione speciale proprio sugli interventi attuati per contrastare in particolare l’inquinamento dovuto al traffico navale. Non solo quanto viene scaricato illegalmente in mare ma anche quanto viene immesso in atmosfera: ossido di zolfo e ossido di azoto prodotti nella navigazione

◆ L’analisi di GIORGIO DE ROSSI

► La Corte dei conti europea ha recentemente pubblicato la Sesta Relazione Speciale sulle “Azioni dell’Ue volte a contrastare l’inquinamento marino causato dalle navi”. Nel documento [su cui, per “Italia Libera”, il 27 marzo ha scritto a questo link l’ex magistrato Gianfranco Amendola, ndr] si sottolinea come un ecosistema marino in condizioni sane risulti fondamentale per la biodiversità, per gli stock ittici e per l’assorbimento delle emissioni di Co2. L’inquinamento dei mari causato dalle attività umane rappresenta un grave problema per le acque marine dell’Unione europea. Nel 2008 l’Ue aveva adottato la Direttiva Quadro (2008/56/Ue) sulla “Strategia per l’Ambiente Marino” al fine di conseguire o mantenere un “buono stato ecologico” dei mari europei entro il 2020. Successivamente, l’Ottavo Programma di Azione per l’Ambiente, approvato il 6 aprile 2022 con Decisione (Ue) 2022/59, ha fissato l’obiettivo di un “inquinamento zero” per le acque entro il 2030. La Relazione presentata dai magistrati contabili nel marzo scorso si è incentrata sull’inquinamento provocato dalle navi, sia mercantili che da crociera, in quanto considerato una delle principali fonti di contaminazione delle acque marine.

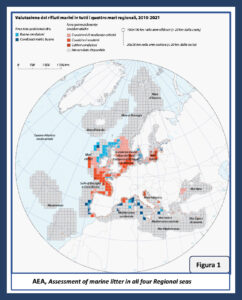

Anche a livello mondiale, le Nazioni Unite, attraverso l’Organizzazione Marittima Internazionale (Omi), hanno elaborato convenzioni per la sicurezza delle navi e per la prevenzione dall’inquinamento. Nel complesso, la Corte ritiene che la normativa Ue in materia di inquinamento provocato dalle navi sia migliorata; tuttavia, la sua attuazione presenta lacune e debolezze nei controlli e nella prevenzione che rendono spesso i dati insufficienti per misurarne i risultati. Nel 2019 l’Agenzia Europea dell’Ambiente (Aea) ha constatato come il 75 % delle acque dell’Ue risultasse inquinato da rifiuti dispersi in ambiente marino. Nella Figura 1 sono riportate in rosso le aree di maggiore concentrazione dei rifiuti marini nei quattro mari che lambiscono i circa 60.000 Km di coste dell’Ue: Mar Mediterraneo a Sud, Oceano Atlantico ad Ovest, Mar del Nord con il Baltico a settentrione e Mar Nero ad Est. In particolare, in situazioni scadenti ed in cattive condizioni troviamo il Golfo di Biscaglia al largo delle coste atlantiche tra la Spagna e la Francia ed il Grande bacino del Mar del Nord con il Mar Baltico, che rappresenta la seconda via marittima più trafficata al mondo.

Anche a livello mondiale, le Nazioni Unite, attraverso l’Organizzazione Marittima Internazionale (Omi), hanno elaborato convenzioni per la sicurezza delle navi e per la prevenzione dall’inquinamento. Nel complesso, la Corte ritiene che la normativa Ue in materia di inquinamento provocato dalle navi sia migliorata; tuttavia, la sua attuazione presenta lacune e debolezze nei controlli e nella prevenzione che rendono spesso i dati insufficienti per misurarne i risultati. Nel 2019 l’Agenzia Europea dell’Ambiente (Aea) ha constatato come il 75 % delle acque dell’Ue risultasse inquinato da rifiuti dispersi in ambiente marino. Nella Figura 1 sono riportate in rosso le aree di maggiore concentrazione dei rifiuti marini nei quattro mari che lambiscono i circa 60.000 Km di coste dell’Ue: Mar Mediterraneo a Sud, Oceano Atlantico ad Ovest, Mar del Nord con il Baltico a settentrione e Mar Nero ad Est. In particolare, in situazioni scadenti ed in cattive condizioni troviamo il Golfo di Biscaglia al largo delle coste atlantiche tra la Spagna e la Francia ed il Grande bacino del Mar del Nord con il Mar Baltico, che rappresenta la seconda via marittima più trafficata al mondo.

Situazione del tutto opposta si registra nel Mare Nostrum di Romana memoria, dove, ad eccezione della parte dell’alto Adriatico ad elevata concentrazione di rifiuti marini, l’intero Mar Tirreno e lo Jonio risultano in condizioni molto buone. Da segnalare, infine, le vaste aree marine indicate nella mappa con il colore grigio chiaro in quanto prive di dati disponibili. Indubbiamente tutti i mezzi e le imbarcazioni nautiche rappresentano notevoli fonti di inquinamento marino: dalle navi mercantili alle navi da crociera, entrambe sempre più gigantesche; dai traghetti di linea passeggeri alle navi da pesca costiera o di altura oceanica, fino alla vasta gamma delle imbarcazioni da diporto a motore ed a vela. L’intero comparto navale, pertanto, contribuisce ad alimentare la massa dei rifiuti dispersi, sia al di sopra che al di sotto dell’ambiente marino.

Esaminiamo ora le principali fonti di inquinamento. Iniziamo dall’alto considerando i depositi atmosferici causati dalle emissioni di ossido di zolfo e di ossido di azoto prodotte dalle navi. Dal 2019 l’Agenzia Europea per la Sicurezza Marittima (Emsa) mette a disposizione degli Stati membri un drone dotato di un sensore di tipo “sniffer” in grado di misurare le predette emissioni di ossido di zolfo e di azoto prodotte dalle navi. Nella Figura 2, nell’angolo in basso sulla destra, viene riportata l’immagine da un drone che si avvicina ad un mercantile per misurare il tenore di zolfo dei fumi densi: l’inquinamento atmosferico che ne consegue finisce ovviamente in mare. In Francia ed in Germania, nelle aree più inquinate sopra evidenziate, gli auditors della Corte hanno constatato che i risultati del drone avrebbero dovuto essere confermati da altri controlli. Tuttavia, pur utilizzando questa tecnologia, in tali Paesi sono state riscontrate pochissime violazioni della Direttiva 2012/33/Ue sui limiti del contenuto di zolfo dei combustibili per le navi, fissati al 3,5%. In Francia, è stata confermata una sola violazione nel corso di una campagna di 3 mesi ed in Germania nessuna trasgressione in un analogo periodo.

Esaminiamo ora le principali fonti di inquinamento. Iniziamo dall’alto considerando i depositi atmosferici causati dalle emissioni di ossido di zolfo e di ossido di azoto prodotte dalle navi. Dal 2019 l’Agenzia Europea per la Sicurezza Marittima (Emsa) mette a disposizione degli Stati membri un drone dotato di un sensore di tipo “sniffer” in grado di misurare le predette emissioni di ossido di zolfo e di azoto prodotte dalle navi. Nella Figura 2, nell’angolo in basso sulla destra, viene riportata l’immagine da un drone che si avvicina ad un mercantile per misurare il tenore di zolfo dei fumi densi: l’inquinamento atmosferico che ne consegue finisce ovviamente in mare. In Francia ed in Germania, nelle aree più inquinate sopra evidenziate, gli auditors della Corte hanno constatato che i risultati del drone avrebbero dovuto essere confermati da altri controlli. Tuttavia, pur utilizzando questa tecnologia, in tali Paesi sono state riscontrate pochissime violazioni della Direttiva 2012/33/Ue sui limiti del contenuto di zolfo dei combustibili per le navi, fissati al 3,5%. In Francia, è stata confermata una sola violazione nel corso di una campagna di 3 mesi ed in Germania nessuna trasgressione in un analogo periodo.

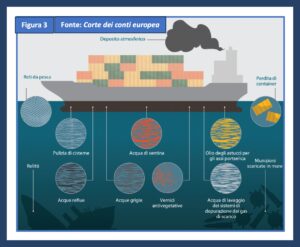

Dal 1° gennaio 2020 è entrato in vigore il nuovo Regolamento Imo2020, introdotto dall’International Maritime Organization, che limita le emissioni di inquinanti prodotte dalle navi mercantili impegnate sulle rotte internazionali. Si tratta dello “Scrubber”, un sistema che permette di pulire dai gas di scarico il motore della nave abbassando il limite delle emissioni degli ossidi di zolfo allo 0,5%. Nella Figura 3 vengono indicate le varie tipologie di sostanze e/o corpi inquinanti. Sulla superficie dell’acqua spesso affiorano sversamenti accidentali di petrolio, reti da pesca abbandonate e containers. Riguardo alle fuoriuscite accidentali in mare di petrolio i rischi risulteranno differenti in funzione del carico trasportato. Ad esempio, lo sversamento fortuito di carburante da una nave mercantile sarà meno invasivo di quello dovuto allo sversamento da una nave cisterna destinata al trasporto di petrolio greggio o, più in generale, di prodotti della raffinazione petrolifera.

Dal 1° gennaio 2020 è entrato in vigore il nuovo Regolamento Imo2020, introdotto dall’International Maritime Organization, che limita le emissioni di inquinanti prodotte dalle navi mercantili impegnate sulle rotte internazionali. Si tratta dello “Scrubber”, un sistema che permette di pulire dai gas di scarico il motore della nave abbassando il limite delle emissioni degli ossidi di zolfo allo 0,5%. Nella Figura 3 vengono indicate le varie tipologie di sostanze e/o corpi inquinanti. Sulla superficie dell’acqua spesso affiorano sversamenti accidentali di petrolio, reti da pesca abbandonate e containers. Riguardo alle fuoriuscite accidentali in mare di petrolio i rischi risulteranno differenti in funzione del carico trasportato. Ad esempio, lo sversamento fortuito di carburante da una nave mercantile sarà meno invasivo di quello dovuto allo sversamento da una nave cisterna destinata al trasporto di petrolio greggio o, più in generale, di prodotti della raffinazione petrolifera.

Circa le reti da pesca, chiamate anche “reti fantasma”, esse si perdono con una certa frequenza, soprattutto durante tempeste e temporali o per manovre errate impartite allo stesso natante. A volte però vengono abbandonate da chi opera illegalmente o scaricate in mare piuttosto che portate allo smaltimento a terra. I containers possono essere persi in mare durante il trasporto a causa di uno stoccaggio inadeguato, di incidenti o di condizioni meteorologiche avverse. Una volta persi, possono costituire una fonte di inquinamento, ad esempio rilasciando in mare sostanze pericolose o pellet di plastica, ovvero causando altri incidenti, generando un ulteriore inquinamento marino. A livello Ue è stata emanata la Direttiva 2002/52/Ce che istituisce un sistema di monitoraggio del traffico navale e di scambio di informazioni. L’intento è quello di migliorare la sicurezza marittima, la sicurezza portuale e la protezione ambientale. Inoltre, essa impone agli Stati membri di far sì che il comandante di una nave notifichi immediatamente i containers persi al pertinente Stato costiero. Inoltre, a norma della Direttiva 2009/18/Ce, gli Stati membri devono registrare nella Piattaforma Europea di Informazione sui Sinistri Marittimi i container persi in mare: tuttavia, non vi è alcuna garanzia che tutte le perdite vengano effettivamente dichiarate.

Le imbarcazioni possono altresì inquinare i mari con contaminanti quali petrolio, composti organici, metalli pesanti e sostanze pericolose provenienti dalle seguenti fonti: ∎ sversamenti accidentali di petrolio e carburanti o scarichi operativi (ad esempio, da sentine, dagli astucci di uscita degli assi portaelica e dalla pulizia delle cisterne); ∎ scarico di acque reflue e acque “grigie” (da pozzi, docce e lavatrici); ∎ perdita di composti tossici da vernici antivegetative (rivestimenti dello scafo per impedire l’accumulo di organismi marini); ∎ rilascio di sostanze nocive dalla demolizione delle navi, dalle perdite di container, dai relitti di navi e dalle munizioni sommerse. Oltre agli strumenti nazionali per il monitoraggio dell’inquinamento marino, nonché all’istallazione di nuove apparecchiature tecnologiche, gli Stati membri possono fare ricorso ad una rete di navi dell’Agenzia Europea per la Sicurezza Marittima (Emsa) ha posizionato le navi in relazione alle richieste degli Stati membri.

Le imbarcazioni possono altresì inquinare i mari con contaminanti quali petrolio, composti organici, metalli pesanti e sostanze pericolose provenienti dalle seguenti fonti: ∎ sversamenti accidentali di petrolio e carburanti o scarichi operativi (ad esempio, da sentine, dagli astucci di uscita degli assi portaelica e dalla pulizia delle cisterne); ∎ scarico di acque reflue e acque “grigie” (da pozzi, docce e lavatrici); ∎ perdita di composti tossici da vernici antivegetative (rivestimenti dello scafo per impedire l’accumulo di organismi marini); ∎ rilascio di sostanze nocive dalla demolizione delle navi, dalle perdite di container, dai relitti di navi e dalle munizioni sommerse. Oltre agli strumenti nazionali per il monitoraggio dell’inquinamento marino, nonché all’istallazione di nuove apparecchiature tecnologiche, gli Stati membri possono fare ricorso ad una rete di navi dell’Agenzia Europea per la Sicurezza Marittima (Emsa) ha posizionato le navi in relazione alle richieste degli Stati membri.

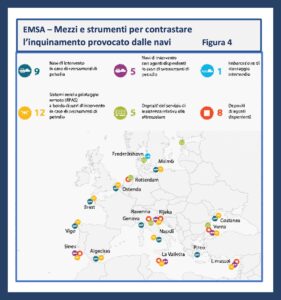

Nella Figura 4 vengono evidenziati i porti e le località dell’Ue in cui si concentrano gli strumenti operativi dell’Emsa (Agenzia europea per la sicurezza marittima) per offrire una risposta efficace all’inquinamento provocato dal flusso costante ed in crescita del trasporto marittimo. Detti mezzi di soccorso comprendono: ∎ 9 Navi di intervento in caso di sversamento di petrolio, di cui 1 nel Porto di Genova ed 1 nel Porto di Napoli ∎ 5 Navi da impiegare con specifici agenti di intervento in caso di sversamento di petrolio ∎ 1 Imbarcazione di stoccaggio intermedio ∎ 12 Sistemi di pilotaggio remoto (Rpas) a bordo di navi di intervento in caso di sversamento di petrolio, di cui 1 nel Porto di Napoli ∎ 5 Depositi del servizio di assistenza relativo alle attrezzature, di cui 1 nel Porto di Ravenna ∎ 8 Depositi di agenti disperdenti, di cui 1 nel Porto di Ravenna. Gli auditors della Corte hanno altresì chiesto alle competenti Direzioni Generali della Commissione, alle Agenzie esecutive ed agli Stati membri oggetto di controllo (soprattutto Francia e Germania), un elenco dei progetti comunitari volti a contrastare l’inquinamento provocato dalle navi nei mari dell’Ue.

Nella Figura 4 vengono evidenziati i porti e le località dell’Ue in cui si concentrano gli strumenti operativi dell’Emsa (Agenzia europea per la sicurezza marittima) per offrire una risposta efficace all’inquinamento provocato dal flusso costante ed in crescita del trasporto marittimo. Detti mezzi di soccorso comprendono: ∎ 9 Navi di intervento in caso di sversamento di petrolio, di cui 1 nel Porto di Genova ed 1 nel Porto di Napoli ∎ 5 Navi da impiegare con specifici agenti di intervento in caso di sversamento di petrolio ∎ 1 Imbarcazione di stoccaggio intermedio ∎ 12 Sistemi di pilotaggio remoto (Rpas) a bordo di navi di intervento in caso di sversamento di petrolio, di cui 1 nel Porto di Napoli ∎ 5 Depositi del servizio di assistenza relativo alle attrezzature, di cui 1 nel Porto di Ravenna ∎ 8 Depositi di agenti disperdenti, di cui 1 nel Porto di Ravenna. Gli auditors della Corte hanno altresì chiesto alle competenti Direzioni Generali della Commissione, alle Agenzie esecutive ed agli Stati membri oggetto di controllo (soprattutto Francia e Germania), un elenco dei progetti comunitari volti a contrastare l’inquinamento provocato dalle navi nei mari dell’Ue.

In base alle informazioni ricevute, i finanziamenti dell’Ue per tali progetti sono ammontati ad oltre 216 milioni di euro nel periodo 2014-2023, destinati principalmente a migliorare gli impianti portuali di raccolta dei rifiuti, ma anche rivolti a combattere la grave problematica relativa alla raccolta delle reti da pesca abbandonate, nonché per implementare le attività di ricerca. Tali informazioni sono risultate tuttavia incomplete, in quanto la Corte ha riscontrato altri progetti pertinenti finanziati dall’Ue non inclusi nei dati della Commissione. I magistrati contabili hanno pertanto sollecitato la Commissione a migliorare, entro il 2027, il funzionamento e l’efficacia degli strumenti di allerta anti-inquinamento dell’Emsa, nonché a rafforzare, entro il 2028, il monitoraggio ed i controlli che gli Stati membri sono tenuti ad eseguire per effetto della vigente normativa europea. © RIPRODUZIONE RISERVATA