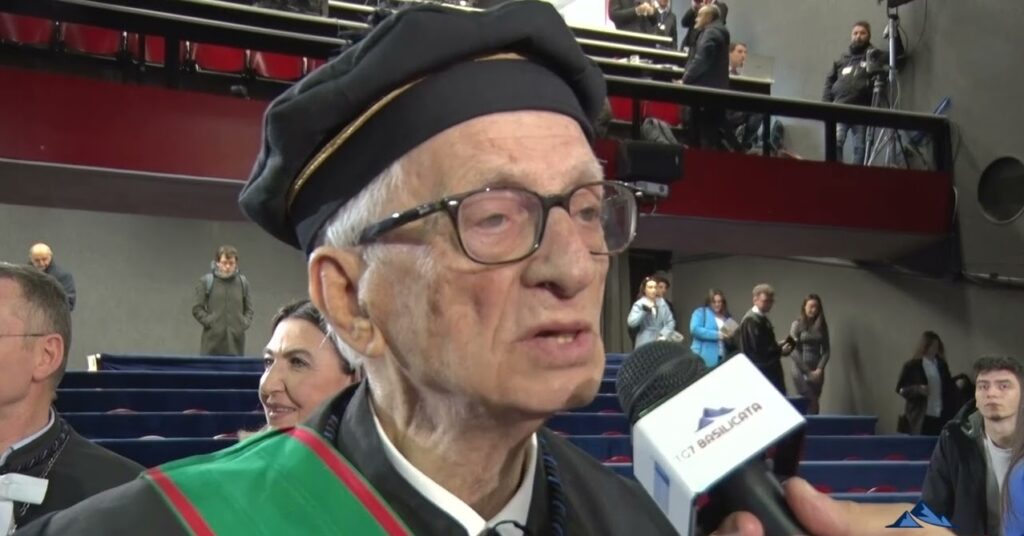

Scompare a Massafra, nel Tarantino, dov’era nato 93 anni fa, un maestro amatissimo, accademico dei Lincei e letterato, presbitero e medievista fra i massimi studiosi internazionali di Federico II, re di Sicilia, duca di Svevia, Imperatore dei Romani e re di Gerusalemme. Della sua grande cultura ha scritto più volte su “Italia Libera” il nostro Arturo Guastella che gli è stato caro amico e frequentatore assiduo. Fra le sue tante tappe accademiche e le centinaia di pubblicazioni e libri — spaziando tra attualità, Medioevo, civiltà rupestre e storia del Meridione —, qui ricorda la visita del Presidente della Repubblica Sandro Pertini alla sua anziana madre e quella di Papa Woytila all’Università della Basilicata di cui è stato il principale fondatore

◆ Il ricordo di ARTURO GUASTELLA

► «Fortunati i morti che dimenticano/ l’amarezza della vita. Quando s’immerge il sole e segue il crepuscolo,/ non piangerli per quanto grande possa essere la tua pena./ In tale momento del giorno le anime hanno sete/ e vanno alla fonte cristallina dell’oblio;/ ma l’acqua diventerà torbida di fango/ se il pianto di coloro che li amano vi stillerà dentro./ E se bevono acqua torbida ricorderanno,/ passando per i prati di asfodelo, dolori antichi, che dormono in loro». Mi perdonerà stavolta il mio caro Don Fonseca e il suo amatissimo poeta greco Lorenzo Mavilis (accademico e letterato come lui), se i miei occhi, e mio malgrado, bagneranno gli asfodeli. Ma la perdita è assai dolorosa e troppe cose di lui mi mancheranno e mancheranno a noi tutti. Alla sua famiglia, ai suoi studenti, ai suoi colleghi e ai tantissimi che si sono abbeverati alla fonte della sua cultura immensa.

E, allora, come se fosse uno di quei giorni normali, quando fra suoi libri e un caffè, eravamo soliti chiacchierare di passato e di futuro, riandando nel tempo e nella memoria, e mi raccontava del suo antico maestro Cinzio Violante, delle centinaia di studenti che aveva messo in cattedra e di Federico Secondo e di Tancredi, ma anche di politica e di attualità. E, rapito, ascoltavo questo Monsignore laico, vero guelfo-ghibellino, della sua laurea in Teologia a Roma e di quella in Filosofia alla Cattolica di Milano, dei suoi compagni di studi all’ombra della Madonnina, di Ciriaco De Mita e di Riccardo Misasi. Di quando, a soli trentadue anni, nel 1964, ottenne la libera docenza in Storia della Chiesa, pur essendo laureato da meno di cinque anni, e qualche anno dopo, vincitore, a voti unanimi, del concorso alla cattedra di Storia Medievale, all’Università di Padova. E da allora, l’insegnamento negli atenei di Milano, Brescia, Bari e Lecce. Poi, la sua più grande invenzione, la fondazione dell’Università della Basilicata, con il rettorato tenuto per oltre tredici anni di fila, prima di tornare alla cattedra di Storia Medievale all’Università di Bari, la direzione della Scuola di Specializzazione in Archeologia di Matera e la Presidenza degli Studi Federiciani del Cnr.

E continuo, per mantenere il ciglio asciutto, raccontando delle sue centinaia e centinaia di pubblicazioni e libri, spaziando fra Medioevo, civiltà rupestre e storia del Meridione, senza però mai perdere di vista l’attualità e la storia contemporanea. E mi affiora ancora un sorriso doloroso, al racconto di quando Sandro Pertini, indimenticato nostro Presidente della Repubblica, venne in visita a Potenza, in quella Università sorta come per sortilegio dalle rovine del terremoto, e gli chiese di poter conoscere i suoi genitori. «E alla mia mamma, intimidita, Pertini chiese con chi mai avesse generato un simile figliolo. E lei a ribattere prontamente che, certo, c’era stata la mano del Padreterno…». E, continuando a raccontarlo, mi sembra che non sia ancora inoltrato fra i sentieri dei Campi Elisi (per lui, per il suo profondo Credo, il Paradiso), e che possa ancora tenerlo fra noi, ricordando la sua amicizia con Giorgio Bassani, fondatore di Italia Nostra, che lo volle alla Presidenza della Puglia, e l’Accademia dei Lincei, i riconoscimenti di Università di Barcellona e di Istanbul. E di Varsavia, Poitiers, Atene, il Cairo, Buenos Aires, Beirut, e di tante altre.

E, per non smettere ancora di scrivere mi ricordo di quella mia impertinenza, quando avevo accennato (solo per finta) di volermi sedere in quella bella sedia rococò nel salotto della sua casa massafrese e del suo sorriso ad impedirmelo ricordandomi (ma già lo sapevo) che da quando su quella stessa sedia si era seduto Papa Woytila, in una sua visita all’Università della Basilicata, «mai nessuna terga, vi si era mai posata». Addio mio caro professore, mio raffinato monsignore. Un saluto con quei versi di Mavilis, sul tronco di un ulivo, sul «cui ramo che non rifiorirà più, ora si posano gli uccelli/ che ti daranno tanta dolcezza al momento della tua morte/ con i trilli affascinanti/ la loro fresca e viva bellezza,/ affollandosi in te come ricordi; o potessero morire così anche altre anime,/ sorelle della tua anima!». © RIPRODUZIONE RISERVATA