Il regista americano trentasettenne dirige un’opera maestosa con la quale si aggiudica la miglior regia al festival di Venezia. Adrien Brody, l’attore protagonista, veste i panni di un sopravvissuto all’olocausto, ma, a differenza de “Il Pianista”, il personaggio dell’architetto brutalista László Tóth non raggiunge l’apice che gli valse l’Oscar al migliore attore nel 2003. Corbet punta al capolavoro, ma l’inconsistenza della seconda parte non gli fa raggiungere la vetta

◆ La recensione di GIULIA FAZIO

► Brady Corbet ha realizzato un’opera grandiosa che mira a narrare una storia epica e sontuosa. Suddivisa ambiziosamente in due parti correlate da un’ouverture e un epilogo finale, The Brutalist conta già la vittoria di un leone d’argento per la miglior regia allo scorso festival di Venezia e continua la sua scalata con dieci candidature agli Academy Awards, tra le quali miglior film e miglior regista. L’opera ambisce al grande cinema classico americano, un’epopea con grandi temi: immigrazione, capitalismo, potere e la forza dell’arte. Girato in VistaVision – formato cinematografico a 35 mm a schermo panoramico adoperato negli anni Cinquanta – e stampato in 70 mm, The Brutalist di Corbet cala lo spettatore nell’epoca storica narrata anche attraverso la materialità della pellicola, un viaggio nell’America del dopoguerra attraverso gli occhi di un immigrato europeo.

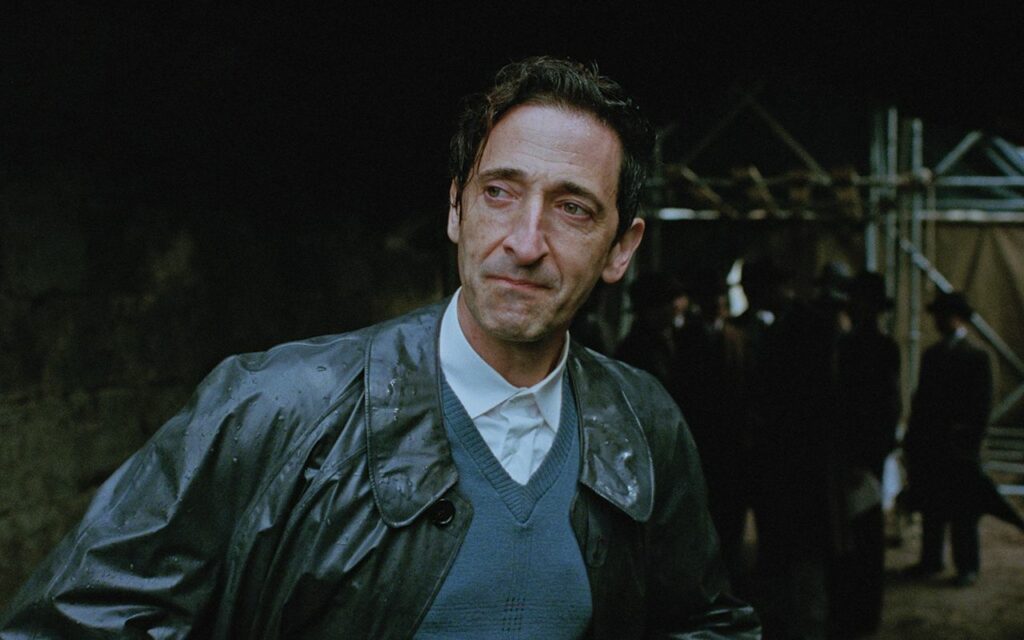

Un dramma storico dalla lunga gestazione, con budget e tempi ristretti – costato dieci milioni di dollari e girato il trentatré giorni – co-sceneggiato con la moglie Mona Fastvold alla loro terza collaborazione. The Brutalist narra la storia di László Tóth, interpretato da Adrien Brody, un architetto ungherese sopravvissuto all’olocausto che cerca di crearsi una nuova vita negli Stati Uniti. Il protagonista è destinato al fallimento sin dalla sua apparizione iniziale: un uomo cerca di farsi largo tra la folla della nave, la prima immagine che vede è la Statua della Libertà mostrata capovolta. La distorsione del simbolo è un emblema della falsa narrazione dell’America come terra promessa.

László faticherà a trovare un’identità tra le masse informi di una Paese che fagocita ed espelle a piacimento. Corbet lo preannuncia nel prologo con una frase di Goethe: “Nessuno è più schiavo di colui che crede di essere libero senza esserlo”. László non è mai libero, ma è quello che la società americana vuole fargli credere. Tende la mano all’artista, ma ripudia l’uomo. Nonostante il personaggio di Brody sia un architetto modernista formatosi nella Bauhaus, si confonde tra le persone come uno qualunque. Quando incontra Harrison Van Buren (Guy Pierce), un arrogante magnate dell’industria, la sua vita intraprende una nuova svolta. L’uomo, dopo uno scontro iniziale, diviene il suo benefattore e lo aiuta a ricongiungersi con la moglie Erzsébet (Felicity Jones) rimasta in Ungheria. Harrison sembra credere alle potenzialità di László e, in preda alla frenesia, gli commissiona la progettazione di un edificio in onore alla madre recentemente scomparsa. L’edificio è la consacrazione dell’ego di entrambi i personaggi che si ergono all’altare del delirio di magnificenza.

Corbet orienta la sceneggiatura a una critica costante al capitalismo e alla soggezione al potere da parte degli artisti. L’intenzione è ammirevole, ma non sempre riuscita, e spesso cade nel didascalico: la seconda parte presenta una seria di momenti e dialoghi che perdono la credibilità iniziale, annullando le premesse promettenti. Un plauso alla fotografia di Lol Crawley che lavora con un formato in disuso, mostrando eccellente bravura e appagando lo sguardo con una visione malinconica e sognante del mondo attraverso la celluloide. Come il suo architetto, Corbet innalza una struttura che ambisce all’immensità e tende verso l’ideale artistico del sopravvivere al tempo attraverso le proprie opere. Ma fallisce sul finale. © RIPRODUZIONE RISERVATA